لا تزال هذه الجرافات نفسها موجودة حتى اليوم، تحفر بعمق في أساسات الحرم الشريف، وتبحث عن أجزاء وقطع من الآثار الموجودة أو ربما المتخيلة. وإذا كان هناك من شيء حقاً تبحث عنه، فقد كشفت قصة الحي المغربي المدمر، بعد أيام فقط من الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، المنطق الأساسي الذي يدفع هذه الآلات إلى البحث تحت الأرض

كتبها ندي أبو سعدة ونشرتها The Architectural Review في ١٤/٠٤/٢٠٢١.

تحت كل مدينة تحيا مدينة أخرى. فمدينة الآثار والحشود السكانية والشوارع الصاخبة تخفي بداخلها مدينة من القنوات والأنفاق المظلمة والبقايا المدفونة. لا يمكن للمدينة أن تتواجد دون أجزائها غير المرئية والبنى التحتية التي تحافظ على استمراريتها: وكأمعاء الجسد للإنسان تشكل البنى التحتية أمعاء المدينة. وتحت الخطى اليومية السريعة لسكانها، وحيث تتواجد أساساتها؛ تتشكل عملية البناء في المدينة من الأرض باتجاه الأعلى على الرغم من أن التخطيط لها غالبًا يكون من منظور سطحي من الأعلى. لكن قصة الفضاء المديني هي أيضًا قصة ما تحت هذا الفضاء من بنى تحتية.

وترتبط سردية المدينة بقصص لأحداث تاريخية ارتباطها بقصص لمعتقدات مقدسة وأساطير مخترعة. وبقدر ما تختلف السرديات عن جوف مدينة القدس في كتب التاريخ فهي تختلف عنها في الكتب الدينية والحكايات الخيالية. وعند تتبع التحقيق في إحداها، لا بد من بالمرور بمختلف السرديات لمختلف المؤرخين، فكل واحدة منها تسلمك للأخرى. لكن غالبًا ما يجتمع عالم المدينة تحت الأرض وعوالمها السطحية ليشكل عالم واحد. فالقدرة على تشكيل أحدهما تكمن من خلال القدرة على تشكيل الأخرى. الصراع الرئيسي في القدس اليوم ليس صراعًا بين الروايات المتضاربة -كما يميل النقاد إلى اختزاله- ولكن صراع ضد التسلسل الهرمي الحالي لبنية المدينة. فأولئك الذين يسيطرون على الأرض يسيطرون على روايتها. في قلب الرواية الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية التي تهيمن على المدينة اليوم، هناك قصة تستبعد عن قصد قصة سكانها الأصليين: الفلسطينيين.

وعند المشي في أزقة البلدة القديمة في القدس اليوم، فإن الأصوات السائدة هي هتافات الباعة الفلسطينيين الذين يحركون الشرايين التجارية الرئيسية. متفرعة من المحور الرئيسي للمدينة القديمة، بقايا القضبان الرومانية لكاردو مكسيموس وديكومانوس ماكسيموس، هذه الممرات النابضة بالحياة هي التي تربط بوابات المدينة الرئيسية بقلبها. بينما يمشي المرء بالقرب من قلب المدينة، الموقع الضخم والمرتفع للحرم الشريف، يمكن سماع أصوات أخرى بشكل متواصل وبوضوح- تلوح في الأفق في خلفية المكان الصوتية: أصوات الشاحنات والجرافات والمثاقب. ومن المفترض أن هذه الأصوات ليست بأصوات غريبة في الوقت الذي يتم فيه تحويل المدن على مستوى العالم، من نيودلهي إلى القاهرة، إلى مواقع بناء كبيرة غير مكتملة. لكن في القدس، الأصوات ليست لموقع كبير من البناء فوق الأرض ولكن للحفر تحت الأرض.

نظرًا لأن التوسع الاستعماري الإسرائيلي في أماكن أخرى من البلاد يستحوذ على قمم التلال والأنهار والأراضي الزراعية الخصبة، يتغلغل هذا التوسع في عمق القدس مثل مشرط يخترق جلد المدينة إلى أنسجتها الداخلية. ويمارس علم الآثار، المشبع بالأيديولوجية الاستعمارية والاستراتيجية، سطوته على الأرض لتبرير هذا التوسع الجوفي وتطبيعه. لكن لسان المنطق لا يخفي حقيقة أن هذا التوسع الجوفي هو إعادة اختراع لتاريخانية المكان بقدر ما هو تصميم للمكان. فمع كل شبر يحفر في عمق الأرض، تتزايد الادعاءات الاستعمارية بشأن ما يعتلي هذه الأرض. وسواء كان ذلك لغرض بناء حديقة أثرية أو مقبرة جديدة تحت الأرض، لا يمكن التغاضي عن التهديدات الإقليمية التي تشكلها مثل هذه التوسعات بالنسبة لمدينة محتلة. وبالنسبة للسكان الفلسطينيين في البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها مثل سلوان والشيخ جراح، فإن الارتدادات الضخمة وصدى صوت الحفريات للتنقيب الإسرائيلي في جوف الأرض يعني شيئًا واحدًا: إشعار إخلاء وشيك.

ويشهد القرن التاسع عشر، وهو عصر البواخر والنفوذ الإمبراطوري الأوروبي المتزايد في بلاد الشام ، تحول علم الآثار في فلسطين إلى مشروع استعماري رئيسي، فالهوس الاستعماري بأعماق مدينة القدس الجوفية يسبق إنشاء دولة إسرائيل بوقت طويل. وقد استخدم المستشرقون وعلماء الآثار الأوروبيون، في مقاربتهم بقايا الأرض اليهودية المسيحية المقدسة، رؤية وصفها أحد المؤرخين أنها غالبًا ما تميل إلى طمس الخطوط الفاصلة بين "العلم" و "الدين". وفي غضون بضعة عقود، تم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي المحلية في المدن والقرى الفلسطينية إلى مواقع حفر خاضعة لسيطرة أجنبية. وفي حين تسيطر القوى التبشيرية الأوروبية من خلال التجمعات السكنية البارزة التي أسستها للهيمنة على الفضاء المديني للمراكز الحضرية الرئيسية، وخاصة القدس، فإن مواقع التنقيب المتناثرة جغرافيًا لم تكن أقل وضوحًا بصرياً لتحقيق المصالح الإمبريالية الأوروبية المتنامية في فلسطين.

وشهد عام 1867، إرسال تشارلز وارن، وهو ضابط مهندس ملكي بريطاني، إلى فلسطين في رحلة استكشافية أثرية توراتية لصالح صندوق استكشاف فلسطين (PEF). كان الهدف الرئيسي لمؤسسة PEF، التي تأسست في لندن قبل عامين من ذلك، هو تنظيم المسح الأثري البريطاني والبحث الطبوغرافي والإثنوغرافي في الأرض المقدسة. ولم ينفصل عملها الاستكشافي عن الاستخبارات والاستطلاع العسكريين البريطانيين، حيث عملت بشكل خاص ضد الجبهة الفلسطينية خلال الحرب العالمية الأولى، التي كانت مقدمة للاحتلال البريطاني لفلسطين في عام 1917. وخلال عمله لصالح PEF، قاد وارن أول الحفريات الكبرى في الحرم الشريف في القدس، إيذانا بعصر جديد للعمل الأثري البريطاني في المدينة والمنطقة. ولم يتملك وارن أدنى خجل من التعبير عن الأسس الأيديولوجية لمفهومه لماضي فلسطين ومستقبلها. في أطروحتة عام 1875 بعنوان أرض الميعاد، حيث دعا بوضوح إلى الاستعمار اليهودي لفلسطين بدعم من القوى الإمبريالية من خلال منظمة استعمارية مماثلة لشركة الهند الشرقية.

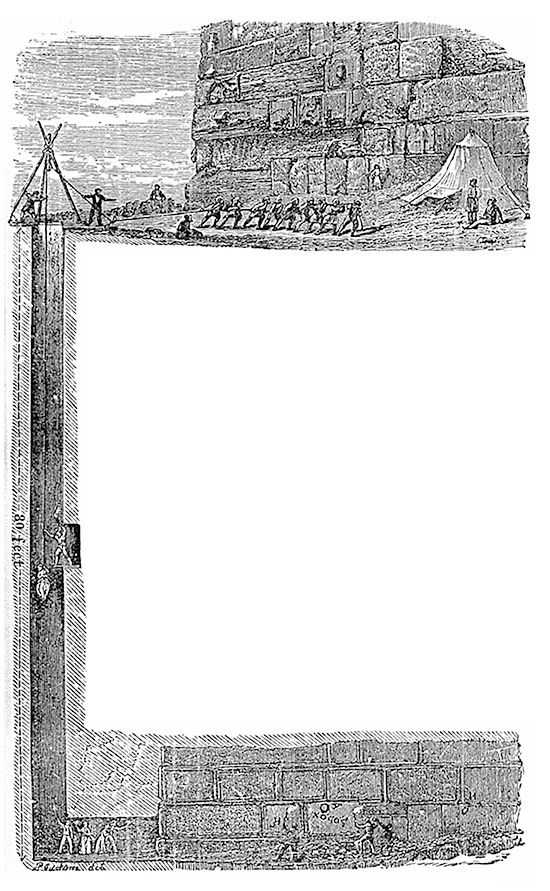

شكلت أعمال التنقيب التي قام بها وارين أداةً رئيسية في إحياء العديد من التقارير المكتوبة والرسومات حول باطن الأرض في القدس. وتم استخدام أحد الرسوم التوضيحية، وهو مقطعًا عرضيًا للعمود والنفق المذهل الذي يبلغ عمقه 24 مترًا للزاوية الجنوبية الشرقية من سفوح الحرم الشريف، والذي تُستخدم أجزاء منه كصفحة رئيسية لمجلة Palestine Exploration Quarterly، مجلة PEF لأكثر من قرن. وهذا الرسم التوضيحي، كما هو الحال مع الصور البصرية الأخرى المؤثرة التي تصور أعمال التنقيب الخاصة به، لم يقم برسمها وارين بنفسه. في عام 1869، بدأ الفنان الاسكتلندي ويليام سيمبسون بمرافقة وارين في رحلاته عبر الأنفاق والممرات المكتشفة حديثًا أسفل المدينة المقدسة. أنتج سيمبسون بصحبته، الذي اكتسب شهرة عالمية لرسوماته خلال حرب القرم وتغطيته للأحداث العالمية كفنان خاص لجريدة The Illustrated London News، العديد من الرسوم التوضيحية التفصيلية والرسومات بالألوان المائية للمساحات الجوفية في القدس. في 6 أبريل 1872، افتتح معرض لرسومات سيمبسون المائية بعنوان Underground Jerusalem في معرض Pall Mall في لندن.

ويبرز في لوحات سيمبسون الانحراف عن التصورات الأوروبية السابقة في العصور الوسطى للبنى التحتية لمدينة القدس. وحيث اتخذ الفنانون غالباً من الكوميديا الإلهية لدانتي أليغييري ربة للإلهام، شكلت القدس، جنبًا إلى جنب مع جبل المطهر، محورًا يخترق مستويات الجحيم تحت الأرض، الواقعة تحت المدينة، ويصل إلى بطن لوسيفر في مركز الأرض. لكن أعمال سيمبسون تميزت أيضًا عن فنانيها الأوروبيين المعاصرين الذين رسموا، كما فعل هو أيضاً، الأرض المقدسة عند زيارتهم لها وليس فقط من خيالهم. في تصاويرهم، التي اتخذت في الغالب شكل لوحات بانورامية، تظهر المناظر الطبيعية للقدس على أنها مناطق شاسعة ومفتوحة. حيث أكدّت المساحات الشاسعة للقدس من جبل الزيتون الموضحة في رسوماتهم فكرتهم عن المدينة المقدسة، وعلى حد تعبير المؤرخ: "متحف كتابي مفتوح". في المقابل، تصور لوحات سيمبسون التي تشكل الطابق السفلي المنسي من المتحف: الأنفاق المدفونة منذ فترة طويلة، والقنوات، والصهاريج، والأرصفة القديمة والمقابر المهجورة. ومن خلال هؤلاء الفنانين، لا تبدو المواجهة الإمبريالية الأوروبية مع فلسطين بشكل رئيسي كبيرة ولا إقليمية، بل حميمية.

وبالرغم من ذلك، فإن القدس باعتبارها "مدينة العقل"، كما أطلق عليها المهندس المعماري الاستعماري البريطاني فيما بعد، ليست غائبة تمامًا عن أعمال سيمبسون. حيث حاول الربط بين الرسوم التوضيحية التي رسمها تحت الأرض وما بقي من "القطع الأثرية للمتحف" فوقها. ويبرز هذا في كتالوج معرضه لعام 1872 حيث يوضح من خلاله أوصاف المواقع الموجودة تحت الأرض في لوحاته ويؤكد على المواقع ذات الأهمية التوراتية فوقها. وتتضح الأسس الأيديولوجية لسيمبسون في اللوحات نفسها أكثر من أي شيء آخر. فالعرب ليسوا مستبعدين تماما من رسومات سيمبسون لمكان غير مأهول تحت الأرض. لكن وجودهم مصمم لأهداف مدروسة.

في إحدى اللوحات، بعنوان "ممر تحت الأقصى"، يصور سيمبسون مجموعة من الرجال يرتدون الزي المحلي، يمسكون بالسيوف ويسيرون بشكل عشوائي تحت الأقبية الحجرية المزخرفة أسفل المسجد الأقصى، ويوضح الرسم تمسك سيمبسون بالأبعاد العنصرية الشائعة في التصوير الاستشراقي "للعرب المتعصبين". ومن خلال تواصله غير المباشر، وفي ضوء كتاباته اللاحقة، لا يمكن أن تكون وجهة نظره أكثر وضوحًا؛ فالرحلة الاستكشافية إلى البنية التحتية لمدينة القدس ليست مجرد مشروع استكشاف، ولكنها رحلة إنقاذ. فالرأي القائل بضرورة إنقاذ ماضي القدس من سكان المدينة في الوقت الحاضر لم يمت مع علماء الآثار التوراتيين في القرن التاسع عشر. حيث استمر الإرث التوراتي في تشكيل السياسات الإمبريالية البريطانية في فترة الانتداب (1922-1948)، والاستراتيجيات الدائمة لدولة إسرائيل. في عام 1967، بعد قرن كامل من بدء وارين أعمال التنقيب في المناطق المجاورة للحي المغربي، أمرت الدولة الإسرائيلية بهدم الحي المغربي الذي يبلغ عمره 770 عامًا جنوب شرق البلدة القديمة على حدود الجدار الغربي للحرم الشريف. وكانت الإخطارات التي أعطيت لسكان الحي لإخلاء منازلهم تتراوح بين بضع دقائق إلى ثلاث ساعات. ومع وجود جيش من الجرافات، تم القضاء على ثمانية قرون من تاريخ المدينة في عملية اكتساح واحدة تفرضها القوة العسكرية.

لا تزال هذه الجرافات نفسها موجودة حتى اليوم، تحفر بعمق في أساسات الحرم الشريف، وتبحث عن أجزاء وقطع من الآثار الموجودة أو ربما المتخيلة. وإذا كان هناك من شيء حقاً تبحث عنه، فقد كشفت قصة الحي المغربي المدمر، بعد أيام فقط من الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، المنطق الأساسي الذي يدفع هذه الآلات إلى البحث تحت الأرض، إنه المحو الاستعماري وإعادة تصميم تاريخ المدينة وحاضرها. إن الخلل الذي يتركه الحي المفقود في القدس في مشهد المدينة، وهو خلل حاضر في المدينة ذاتها أكثر من أي من آثارها، يشكل وصية وتحذير. فلا يجب أن نخشى فقط على المدينة السفلية المنسية تحت الأرض، ولكن أيضًا لا بد أن نخشى على المدينة العليا المنسية كمكان للعيش.