ويبدو أن عملية المحو المكاني ومصادرة الرمز واللون ليست سلوكاً أو فعلاً مجرداً بالقدر الذي ترتبط فيه بمساعٍ أوسع تتعلق بممارسة الإكراه والإلغاء الثقافي والتطهير العرقي المتمثل بتحييد وإقصاء ومصادرة وتدمير المؤشرات الفنية والثقافية أو الرمزية التي تحيل إلى كل ما يحبه الفلسطينيون.

وسط السهل الشمالي المعروف بمرج "ابن عامر"، وفي منتصف الطريق الواصل بين شارعي الناصرة وحيفا -اللذان يخترقان مدينة جنين ويتجهان شمالاً حيث يقبع شق الوطن المحاصر والمصادر منذ عام 1948، اعتاد سكان المدينة ومرتادوها رؤية نصب ضخم على هيئة "بطيخة" يتربع وسط الميدان المعروف محلياً باسم "دوار البطيخة" –حيث اشتهرت جنين بزراعة البطيخ وتجارته وظلت هذه الفاكهة الصيفية أحد أبرز منتجاتها الزراعية حتى سنوات قليلة خلت، ذلك قبل أن تقدم آلة الحرب الإسرائيلية في إطار اقتحاماتها واجتياحاتها المتكررة لمدن شمال الضفة الغربية على هدم هذا النصب وتدميره في صبيحة يوم الجمعة الثالث من تشرين الثاني سنة 2023.

مشهد الدمار والتخريب المتعمد الذي بثته وأظهرته شاشات مختلفة، أثار حالة من الذهول والتساؤل حول ماهية القرار المرتبط بفعل قائد الدبابة وإقدامه على تدمير معلم مديني أو نصب تذكاري لا ينذر بتهديد ميداني ولا يشكل خطراً على حياة الجنود –التبرير الجاهز لكل استباحة ومسعى ممنهج لمحو وإبادة الفلسطينيين وتغييب حضورهم على هذه الأرض. ومما لا شك فيه أن عدم تشكيل "دوار البطيخة" خطراً يتهدد حياة الغزاة، يحيل إلى وجود أسباب ودوافع أخرى -إضافة إلى الرغبة الجامحة والذهنية الكولونيالية المؤطرة والمؤدلجة التي تبرر القتل والدمار- والتي قد تدفع الجنود إلى اتخاذ القرار بهدم الدوار والعمل على محو تفاصيل حضوره -وارتباطه بشواهد الذاكرة الفلسطينية ومشاهدها عمقاً تاريخياَ ورمزاً ومكاناً ولوناً- من حياة كل من اعتاد رؤيته.

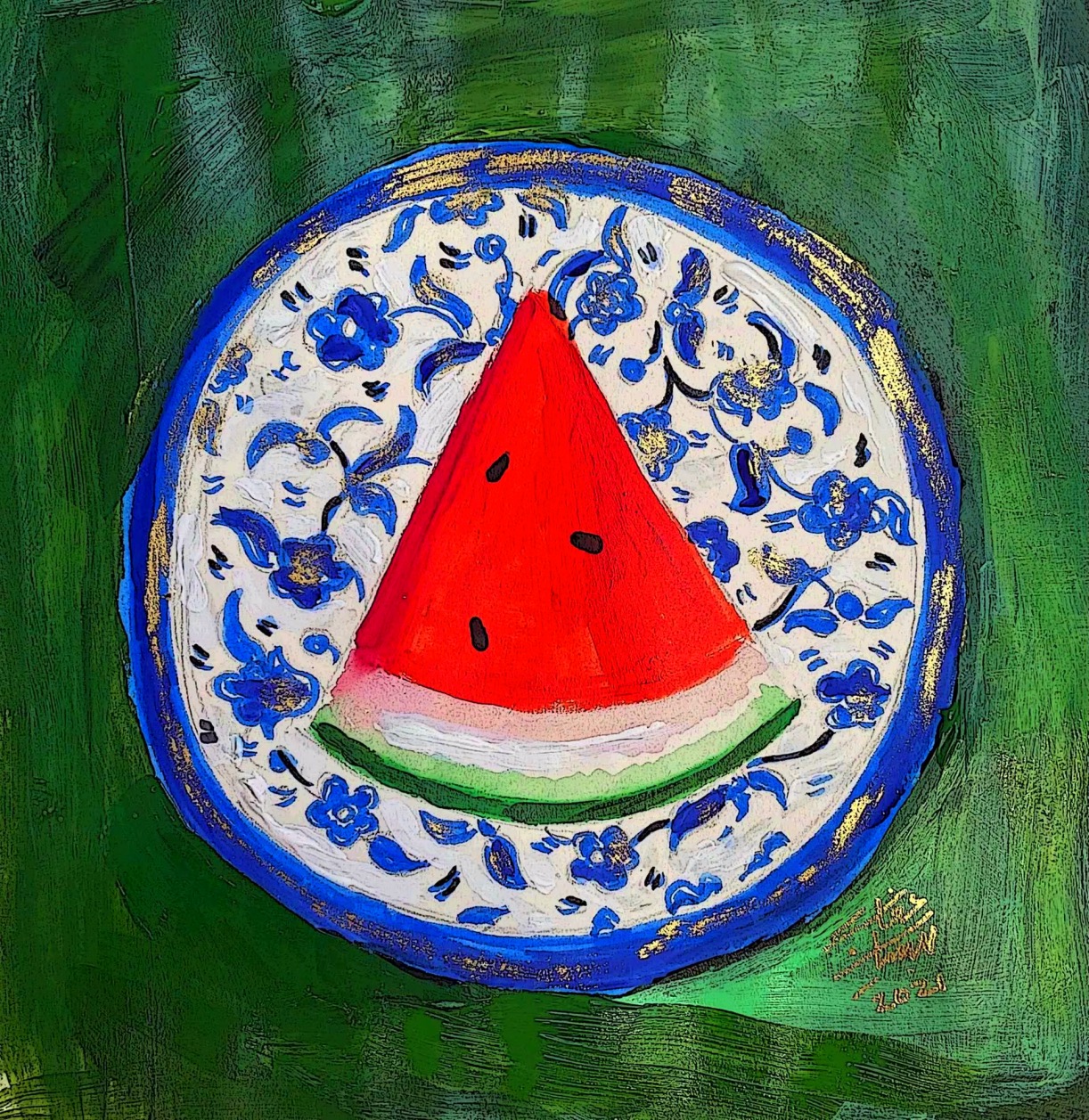

ويمكن القول إن رمزية "البطيخ" ودلالته المقاومة تعود إلى العام 1967 حيث فرضت السلطة الاستعمارية حظراً على حمل العلم الفلسطيني، وعاقبت بالسجن كل من بقوم بإظهاره في الأماكن العامة. لذلك صار "البطيخ" أيقونة نضالية بديلة للعلم الذي يتشارك معه نفس الألوان، وبات وسيلة "خفية" ورمزاً يتسخدمه الفلسطينيون ومناصروهم لإظهار جانب من جوانب الاحتجاج المقاوم. ويظهر أن رمز "البطيخة" قد تمت استعادته واستحضاره مؤخراً كفنّ احتجاجي ضد انتهاكات الاحتلال وممارساته القمعية المستمرة، فأخذ يسود منصات التواصل الاجتماعي وصار يظهر مدمجاً مع صورة الملف الشخصي للكثير من مستخدمي الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي -في دلالة واضحة على التضامن مع فلسطين الأرض والإنسان ومظهراً من مظاهر الرفض القاطع لكل مساعي الإلغاء والإبادة الثقافية المقترنة بمحاولات التطهير العرقي. الأمر الذي استفز القوة الاستعمارية التي تحاول عبثاً أسرلة وتفريغ المشهد وتدمير وتخريب ومحو الآثار والشواهد على فلسطينية الأرض وثقافة المكان الأصلانية، وتعمد إلى إتقان "هندسة" الهدم و بلورة نزعة الانتقام والإقصاء الزمكاني.

في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كنت طفلاً يتقن صناعة الطائرات الورقية، قمت بعمل طائرة ملونة باللونين بالأحمر والأخضر لتحلق فوق منزلي، وما هي إلا لحظات حتى فوجئت وأبناء الجيران بسيارة جيب عسكرية إسرائيلية تقف بجانبنا وتطلب مني إنزال الطائرة لتقوم بمصادرتها لا لشيء سوى لأنها تشبه أو تضم بعضاً من ألوان العلم. لم أكن أعي حينذاك، وأنا ابن العاشرة، كيف يمكن لقصاصات الورق الملون المثبتة على بضع أعواد من الخشب أن تشكل تهديدا لكيانية "الدولة" ووجودها. أطبق الصمت على المكان، ولم يكسر جموده سوى صوت بائع البطيخ على الناصية ينادي بأعلى صوته "حَمار وحلاة يا بطيخ... جنيني يا بطيخ... عالسكين يا بطيخ...!"، وحفل تأبين شهيد يصدح في سماء المخيم "بالأخضرِ كفنّاه، بالأحمرِ كفنّاه، بالأبيضِ كفنّاه، بالأسودِ كفنّاه..."، وقد شهدت نفس الفترة قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق معرض فني في رام الله واعتقلت ثلاثة فنانين لدمجهم ألوان العلم الفلسطيني في أعمالهم الفنية، الأمر الذي كان ينظر إليه بوصفه فناً "سياسياً" وكان يتعين على الفنانين التقدم بطلب إلى السلطة الاستعمارية والحصول على تصريح لعرض لوحاتهم.

ويبدو أن عملية المحو المكاني ومصادرة الرمز واللون ليست سلوكاً أو فعلاً مجرداً بالقدر الذي ترتبط فيه بمساعٍ أوسع تتعلق بممارسة الإكراه والإلغاء الثقافي والتطهير العرقي المتمثل بتحييد وإقصاء ومصادرة وتدمير المؤشرات الفنية والثقافية أو الرمزية التي تحيل إلى كل ما يحبه الفلسطينيون. الأمر الذي يجد له أصلاً وصدى في النظرة الغربية التاريخية وروايتها المركزية المستندة إلى استثناء وإلغاء مقومات وجوانب حضور الآخر وتغييبه سواءً مادياً أو معنوياً، وأجد أن هذا بحد ذاته يبدو سلوكاً سلطوياً أبوياً كولونيالياً وعنفاً رمزياً مناظراً للمفهوم الذي طرحه الفيلسوف الفرنسي بيير بورديو بشأن التمثلات المتعلقة بقدرة الفاعلين المسيطرين والشرائح الثقافية والاجتماعية المهيمنة على فرض منتجاتهم وأذواقهم الثقافية أو الرمزية في سياقات مختلفة ضمن الفضاء الاجتماعي.

ولعل الميادين والساحات العامة والمؤسسات الأكاديمية المتعددة في الغرب تشكل أحد أبرز النطاقات التي تشهد مواجهة بين المسعى الثقافي المتطلع إلى كسر سطوة امتلاك الحقيقة من طرف واحد وبين منظومة السلوك الغربي والممارسة الاستعمارية الإسرائيلية التي ما انفكت تضيق الخناق على وجود الفلسطينيين وحضورهم الثقافي والأكاديمي وعملت على عرقلة وتقييد وصول الأكاديميين من خارج البلاد للانخراط في حياة المؤسسة الأكاديمية الفلسطينية والعمل فيها. وتشير تقارير مؤسسات حقوقية مختلفة إلى وجود ارتفاع مضطرد في معدلات رفض السلطات الإسرائيلية منح تأشيرة الدخول للأكاديميين الأجانب الذين يعملون داخل مناطق السلطة الفلسطينية وتجبر الموجودين منهم على مغادرتها، ذلك في تكريس واضح للنهج الإسرائيلي ومحاولة عزل الفلسطينيين عن عمقهم العربي وامتدادهم الدولي وحصارهم ثقافياً لطمس هويتهم وفرض رواية إسرائيلية ذات بعد غربي كولونيالي أحادي الأطراف، "فمن يروي قصتنا نحن السائرين على هذا الليل، مطرودين من المكان ومن الأسطورة التي لم تجد منا أحداً يشهد على أن الجريمة لم تقع؟" كما قال محمود درويش.

وفي إطار خطوة تهدف إلى "وضع حد للعلاقات التي تربط فلسطينيي الخط الأخضر مع فلسطينيي الضفة الغربية"، على حد تعبيره، قدم وزير الزراعة والرئيس السابق لجهاز "الشاباك" آفي ديختر –في مطلع شباط من العام الماضي- مقترحاً لإلغاء الاعتراف بالشهادات الجامعية الفلسطينية بالنسبة لطلبة مناطق 1948 كونهم "يتعرضون إلى رسائل معادية لإسرائيل" في هذه الجامعات، مشيراً إلى أن المقترح الذي يندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" سيحول إذا ما تم تنفيذه دون تعرضهم لمثل هذه الرسائل. وواقع الحال أن هذا يشكل محاولة لإنهاء العلاقة ومنع أي صورة من صور الوحدة بين أبناء الوطن الواحد. ويظهر أن الانحياز قد اخترق أطر الثقافة وتجاوز الحدود الجغرافية للوطن ليصل إلى المؤسسة الأكاديمية الغربية، حيث أضحت الجامعات الألمانية –على سبيل المثال لا الحصر- مجالا لقمع الصوت الفلسطيني والتضييق عليه، وقد قامت عدة جامعات مؤخراً برفع العلم الإسرائيلي "تضامنا" مع الدولة الاستعمارية، في الوقت الذي صار فيه رفع العلم الفلسطيني على شرفات السكنات الجامعية سببا للاتهام بدعم الإرهاب، كما حدث في الجامعة الأمريكية الألمانية في برلين.

ويبدو أن السلوك المتعلق بإلصاق التهم بمناصري القضية الفلسطينية ونعتهم بمعاداة السامية، ليس حكرا على ألمانيا بقدر ما هو ممارسة غربية كولونيالية ممتدة. فقد شهدت الجامعات الكندية حضور جانب من الترهيب والتضييق على داعمي فلسطين ومؤيديها، كما أوقفت "جامعة كولومبيا" عمل مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" وغيرها من المجموعات الطلابية المتضامنة مع فلسطين. وفي حين لاقى هذا الإجراء معارضة شديدة بين بعض أوساط الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، أشادت منظمة "قف معنا -Stand With US" الإسرائيلية التي تصنف نفسها باعتبارها منظمة تعليمية غير حزبية بقرار "جامعة كولومبيا" وقامت بمراسلة جامعات أخرى لحثها على محاسبة مثل هذه المجموعات الطلابية التي "تبث روح الكراهية" في الحرم الجامعي. وعلى النقيض من هذه الادعاءات بتهديد السلم والأمن في المؤسسة الأكاديمية الغربية، تظهر التقارير الصحفية أن عددا كبيراً من الطلبة الذين شاركوا في الاحتجاجات والمظاهرات المؤيدة لفلسطين في "جامعة كولوميبا"، رفضوا الكشف عن أسمائهم الكاملة نتيجة عدم الشعور بالأمان وقلقهم في حال الكشف عن هويتهم.

ورغم التضييق والترهيب، شهدت العديد من الجامعات الغربية أنشطة احتجاجية طلابية حاشدة تهتف لأجل فلسطين وتنادي بحريتها -بالتزامن مع اشتداد وطأة الاعتداءات على غزة. وفي خضم الأحداث الدائرة استعاد المحتجون والمتظاهرون كل مضامين رمزية البطيخ في الثقافة والنضال الفلسطيني، وعادت فاكهة "جنين" لتفرض حضورها السياسي مرة أخرى –باللون وبالمضمون- ضمن مشهدية الاعتصام والاحتجاج الداعم لفلسطين والرفض القاطع لكل محاولات طمس الهوية الثقافية والمكانية وسعي الاحتلال إلى تدمير كل ما عجز عن سرقته، فبعد أن صارت الفلافل والحمص والتبولة "إسرائيلية" حسب ادعائهم، عمدت "إسرائيل" إلى هدم البطيخة والانتقام من ألوانها وحضورها الذي يؤكد على أن الثقافة تشكل جزءاً لا يتجزأ من مشروع التحرر، فبأيّ ذنب هدمت؟!