هي تلك الآلهة الّتي تتجلّى في حقول الزّيتون، تمشي بتأنٍ، تحمل قفّة زيتونٍ فارغة وتضعها أرضًا واحدةً بعد أخرى، بثقة، متّجهةً نحو أفقٍ مليء بالشّجر، لنعود إليها في نهاية الفيلم عائدةً، تلملم سلالها، فارغةً كانت أم ممتلئة، بخطوات ثابتة ومطمئنّة، كأنّ شيئًا لم يصب معبودتها بضرر. كأنّها هنا منذ الأزل، وإلى الأبد.

يبتدئ فيلم إيليّا سليمان الأخير بقصيدةٍ بمعنييها: بأنشودةٍ دينيّة تبشّر بقيامة المسيح، وبإشارةٍ إلى قيامة العالم من بين أمواته، وابتداء فيلمٍ سيأخذنا في حلمٍ، استمرّ بنا بضعة عقودٍ من الزّمن، من اختفاءٍ وألوهيّة وما تبقّى من السّماء، إلى زمنٍ رحل بنا من التّأمّل نحو الفعل بل حتّى المُباشَرة – من السّؤال نحو الخطوة، الواضحة والواثقة، إن لم تكن بنفسها، فأقلّه بما حولها من فوضى.

ينحصر الموت بشقّيه في الفيلم، الآخرة والنّفَس الأخير الّذي يسبقها – الاستكانة والصّراع ما قبل حلولها. يأخذنا المشهد الافتتاحيّ ضمن حالة جدّيّة من الطّقس الدّيني، ليكسرها بتفاهةٍ جسديّة تتكوّر في بضع شخصيّات تصرّ على الارتباط بالأرض وملموسيّتها، عوضًا عن السّماء ووعودها: بضعة كهنة تفضّل الخمرَ على إدخال المصلّين إلى الكنيسة لتعبدَ المعبود المُنتَظَر.

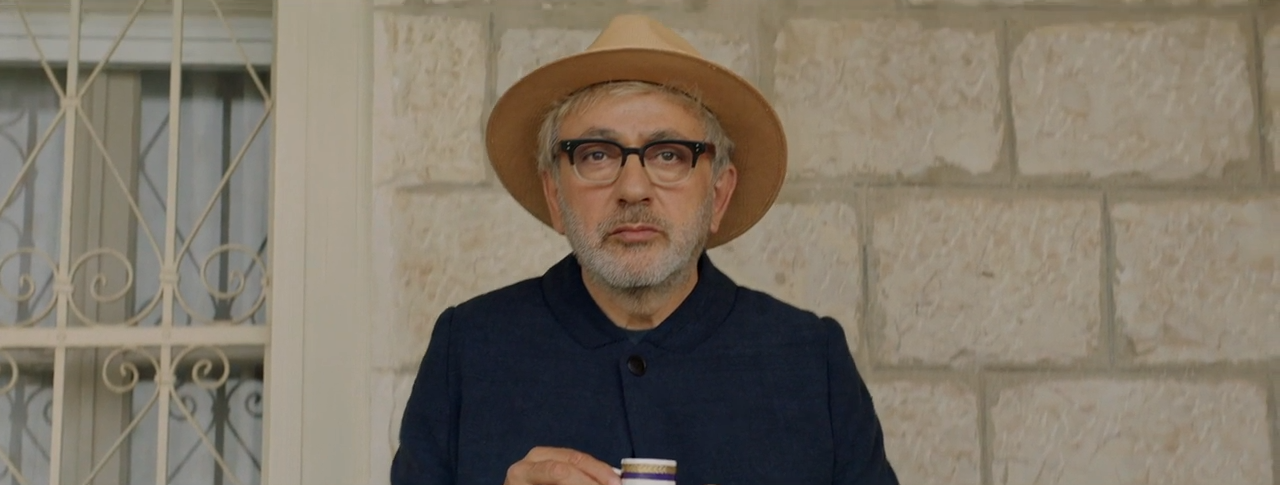

وهنا، نشرع في مسيرةٍ تمشي بنا من فلسطين حتّى أمريكا الشّماليّة، عبر أوروبّا، المُستَعمَرتين والمستَعمِرة تباعًا، تراقبها عينا ES كما فعلت أبدًا عبر حضورها السّينمائيّ، الشّخصيّة الّتي ترافق انحلال العالم والأپوكاليپس الدّائر به، تستوعبه بصريًا إن لم يكن ذهنيًا، لنتأرجح ما بين الهاوية والجنّة، ما بين الهلع والمثاليّات، ما بين الاستسلام، لفظ الأنفاس الأخيرة، والتّمسّك بالحياة والنّاس ووعودها. ما بين الكفر والإيمان.

في الفيلم، فلسطين هي تلك الآلهة الّتي نؤمن ونكفر بها سواء، أو تعاقبًا. تلك الآلهة الموجودة في كلّ مكان بل وتلعن وجودنا. عندما نتركها لنصنعَ فيلمًا ما، هي معنا، لتقول لمموّليه إنّها غير معبودة بما فيه الكفاية ليُصنع الفيلمُ ذاك. عندما نسلّم باسمها إلى سائق في شوارع نيويورك، تصبح هي سياسةً شعبويّة كفيلمٍ يسلّي مشاهديه، يتعاطون شخصيّاتها الرّئيسيّة بتأويل حروفها لتناسب قصّتهم الحلوة عنها أو البشعة، بغضّ النّظر عن تفاصيل ساكنيها الرّاحلين، المُرَحّلين في تاكسي يجوب شوارع المدينة بهم مجّانًا، لكونهم فلسطينيّين لا غير، مُجرّدين – من النّاصرة أو غيرها من البلدات الّتي تحمل معنًى دينيًا، وسياسيًا واجتماعيًا وعرضيًا، لم يختاروه أصلًا. وعندما تُذكَر في تلفونٍ عابر، يصبح اسمها مُكرّرًا ليفسّر أصلًا مقابل واقعٍ فُرِض، أصبح هو الشّائع بشعبيّته، بإسرائيليّته، ليضطرّ ممثّلٌ أتى من أمريكا الجنوبيّة المستَعمرة هي الأخرى، أن يفسّر الماء بالماء لزميله ("پالستينو دي پالستينا" يقول)، بضع خمس مرّاتٍ أو ما شابه، ليبشّر بالآلهة المنسيّة، الّتي احتُلّت فحلّت مكانها أخرى، ولو مؤقّتة.

هي تلك الآلهة الّتي تتجلّى في حقول الزّيتون، تمشي بتأنٍ، تحمل قفّة زيتونٍ فارغة وتضعها أرضًا واحدةً بعد أخرى، بثقة، متّجهةً نحو أفقٍ مليء بالشّجر، لنعود إليها في نهاية الفيلم عائدةً، تلملم سلالها، فارغةً كانت أم ممتلئة، بخطوات ثابتة ومطمئنّة، كأنّ شيئًا لم يصب معبودتها بضرر. كأنّها هنا منذ الأزل، وإلى الأبد.

هي تلك الّتي نستحضرها في صور بطاقات التّارو الّتي نسأل فيها عن وجودها المستقبليّ، السّياسيّ أم الفعليّ، لنتأكّد من مرافقتها المستقبليّة لنا، ولو أنّنا أكيدون منها. فهي في داخلنا، كالآلهة، أو هي الآلهة الّتي لا تنفكّ ترافقنا. هي الّتي ما نلبث أن ننساها أو نبتعد عنها إلى أحضان أخريات وآخرين، تتبخترن في شوارع باريس بكلّ مغناطيسيّة متاحة لها، ترافقنا إلى أبعد منها.

فنجدها في امرأةٍ تهرب في حديقةٍ عامّة بألوانها مُكرّسةً إيّاها على جسدها، جاعلةً إيّاه معبدًا، يحلّ تدنيسه، لكونه معبدًا لا جسدًا. فتأتيه الشّرطة الأمريكيّة، كما رأيناها في باريس وفلسطين، ولو بحضورٍ مُخفّف، وبحضورٍ مُستسخَف تمامًا كما يجب، لتقبض عليه. لكنّه يفلت منها تمامًا كما فلت في «يد إلهيّة»، كما تفلت الامرأة من أيدي العسكر مرّتين وأكثر، كما يفلت الشّاب من أيدي الشّرطة هناك، وES من الجدار الفاصل في عدّة تجلّياته.

نجدها في الزّمن الّذي تبقّى لكلّ من الجيران ليروي حكايته للنّاظر والمستمع، عن فانتازميّة الحياة وبداهتها. عن بساطتها، بالأحرى. هي بسيطة كاستعراض الأجساد والأزياء على سجّادة لا هدف منها إلّا إبداء تناقضٍ باهٍ بين لونها الأحمر ولون الجسد المتعثّر عليها. بين الأجساد السّوداء والبيضاء في استوديو لصناعة الموضة – جاهزة للتّناحر فيما بينها، للتّعسكُر ضدّ بعضها البعض أو ربّما التّواجد في حضرة بعضها البعض لا إلّا. هي بسيطة كافتراض أن يكون ES هو "بريجيت" المنشودة لسائحَين في باريس، خالية. هي ببساطة الموت الّذي يلتهم الفلافل ويراقب ترامب يجرّ بوتين من رقبته بينما يتسلّى الجميع بحفل استذكار الموتى، أو جميع القدّيسين، الهالويين. هي ببساطة شجرة تنمو وتُقطَف وتُشذّب، ليزرع أحدنا شجرةً إلى جانبها، لا تحتاج لأكثر من جارٍ دؤوب وعنيد، يصرّ على إنجاح ثمرها. هي ببساطة ثعبانٍ ينفخ عجلة سياّرةٍ ليكافئ أحدًا ما إنقاذه من نسرٍ ما. بغضّ النّظر عن واقعيّة ذلك كلّه. ببساطة التّصفيق بحرارة لمتكلّمين لا يتكلّمون، لمجرّد قدومهم من بلادٍ نحبّها، وندري أنّها تحبّنا، على طريقتها.

والكفر بها، وبغيرها ممّن يشبهها، هو الفراغ المتجسّد في الشّرطة والعساكر، تذرع الطّرقات جيئةً وذهابًا، هدفها أن تكون ظلًا لمن تبقّى في الشّوارع، لا للحفاظ على سلامة المواطنين (فلم يتبقّ أيّ منهم)، بل لاجترار معنًى لمهمّتهم. ليتمكّنوا من تجاهل عبثيّتها، غير المتعلّقة بقلّة عدد المُراقَبين تحديدًا. هو صناعة الأفلام بالإنكليزيّة لتحكي رواية شعوبٍ تعاطت بلغة النّاهوتال في بلاد الأزتيك قبل استعمارها. هو سخافة التّمشّي في مدينةٍ قد عادت إلى ماضيها الكاوبوي، بحيث يحملُ كلّ من سكّانها وسيلة الدّفاع عن نفسها ونفسه، بل المبادرة بحربٍ أهليّة قد لا تنتهي لو ابتدأت.

لكنّها تعود لتزورنا ولو كفرنا بها، على شاكلة عندليب يعيننا على الكتابة، أو يودّ لو أعاننا في أمرها، إلى أن نطلقه في سبيله نحو الفضاء. على شاكلة نخلة تراقصنا على ألحانٍ قديمة نستسيغها وتعيدنا نحو زمنٍ تشرّب حبًا للأرض والنّاس والتّعاضد. ورقصةٍ في نادٍ ليليّ، لا يعي راقصوه وراقصاته ما قد يغنّونه بالضّبط قفزًا على وقع الألحان، لكنّهنّ قد تعينه، كما يعيه النّاظر السّارح في شبابهم وشبابهنّ الواثق، مبتسمًا لهم ولهنّ.

تعود في إيقاعٍ يتأنّى، يأخذنا رويدًا رويدًا، بصمت سائد وقصص قصيرة تنحدر إلى سماء الفيلم رويدًا رويدًا، لتملأ شاشته بمونتاجٍ يحاكي الحياة بعبثيّتها ولكن بصمتها وضجيجها وإيقاعها، المحسوب، حياتيًا وسينمائيًا. تعود في نكتة الاستكانة، في نكتة الحياة الّتي نبتلعها من دون أن نعيها، توجّهنا بإخراجٍ متقَن نحو واقعٍ فانتازميّ أبعد من أكثر خيالاتنا ابتكارًا، لنجلس في حضرتها، كئيبين تارةً، ومفعمين بالابتسامة المتأمّلة، أملًا وفكرًا، ولو مؤقّتًا، تارات أخرى. محوّلةً يأسنا إلى نكتة صامتة، لا بدّ من إعادة التّحديق بها، كأيّ أزعر في المترو، إلى أن يزول، أو نزول معه.