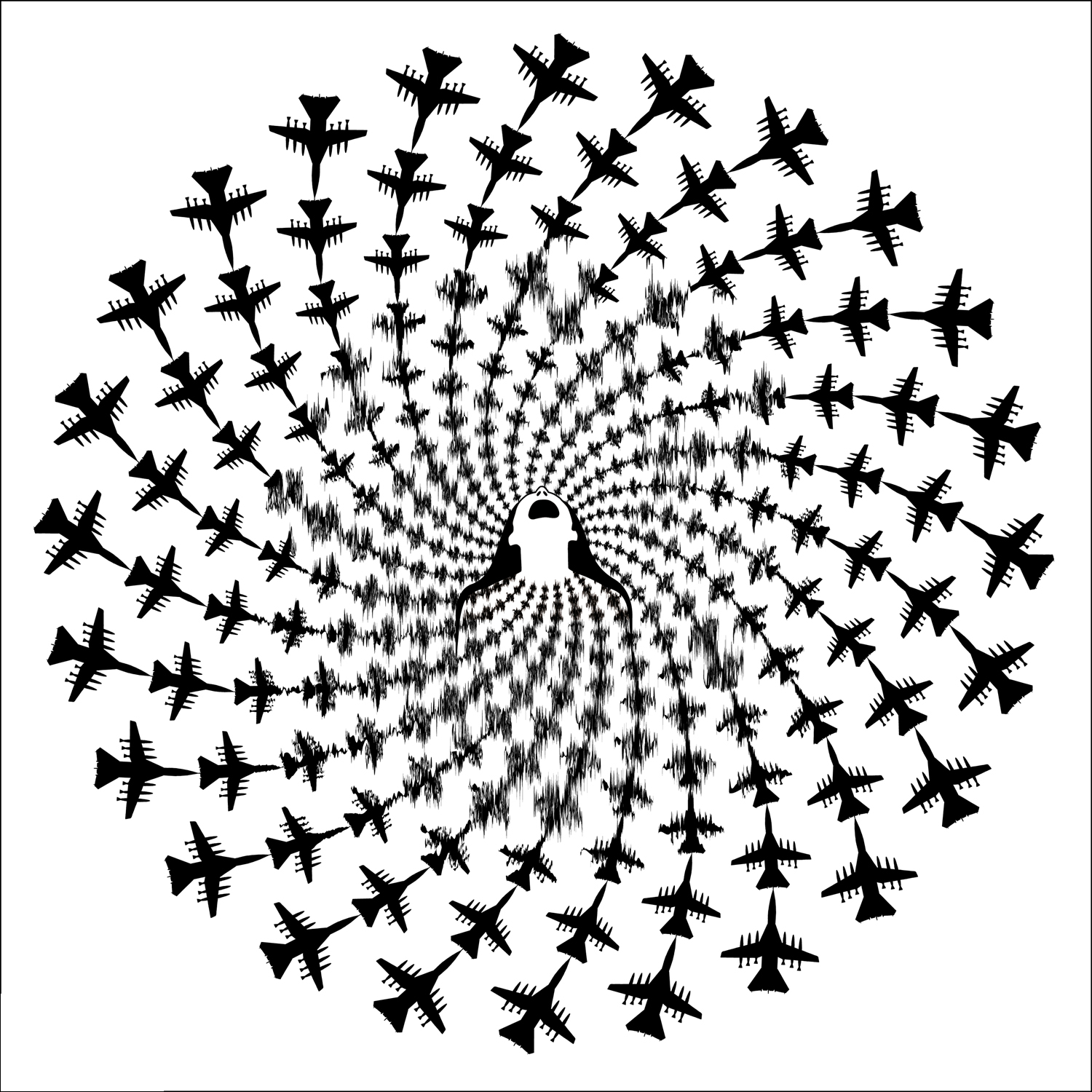

Woman’s scream, Dino Ahmad ALI, 2014, Print on Polyester, 120 x 120 cm

نعم، ليس للكاتب العربي اليوم ترف اختيار ما يحب كتابته. أكره أن أكون مناضلة بالكتابة، ولكنني لا أستطيع أن أدير ظهري للمشهد الدموي أمامي، لأتحدث عن مواضيع أحبها. لم يعد لدي حقّ الكتابة بحب، بل أكثر من هذا، صرت مجبرة لأن أحب الكتابة التي لا أحب تيماتها: الكتابة عن الحرب.

في سنة 2012، حين كانت الثورة السورية في أوج نقائها، كتبتُ «طبول الحب»، رافضة الاعتراف بالحرب، ناسفة حرف الراء، لأجرّ شخوصي وحكاياتي صوب عالم مشرق، ملون، مزدهر، يشبه الربيع الذي فجّر هذه الثورات. نُشرت الرواية في سنة 2013 ولكنني في روايتي الأخيرة «عمتِ صباحاً أيتها الحرب» والتي صدرت بعد خمس سنوات من كتابة «طبول الحب»، وجدتني أُفصح عن تلك اللفظة الكريهة: الحرب. وربما لأنني أخشى الاعتراف الكامل بالحرب، فقد دللتُها، على لسان بطلاتي، لتصبّحن عليها مبتدئات نهارهن من المقبرة: عمتِ صباحاً أيتها الحرب.

هكذا انتقلت من كتابة ترفض الاعتراف بالحرب، إلى كتابة تواجه الحرب. بين روايتين صدرتا خلال خمس سنوات من العراك المدمّر للبلد، أنوس بين الحب والحرب، لتنتصر الحرب في كتابتي، كما انتصرت في الواقع.

سأعترف للقارئ، بأنني لا أحب الكتابة عن الحرب، و أنني إذا سُئلت عن أقرب الكتابات إلي، لأجبت بأن ”الراويات“ هي جزء مني، وهي الأقرب لنفسي، ولطبيعتي، ولمواضيعي الكتابية الأثيرة. ولكن هل يكتب أحدنا ما يكرهه؟

نعم، ليس للكاتب العربي اليوم ترف اختيار ما يحب كتابته. أكره أن أكون مناضلة بالكتابة، ولكنني لا أستطيع أن أدير ظهري للمشهد الدموي أمامي، لأتحدث عن مواضيع أحبها. لم يعد لدي حقّ الكتابة بحب، بل أكثر من هذا، صرت مجبرة لأن أحب الكتابة التي لا أحب تيماتها: الكتابة عن الحرب.

وُلدت في سنة الهزيمة، ما نسميها نحن أبناء المنطقة بالنكسة، أو حرب الأيام الستة. تحدثني أمي عن حرب شهدتها قبلي، في السبعينيات، نعم، الحرب التالية ضد إسرائيل، والتي ملأ عمي مخيلتي بحكاياته عنها، وقد كان مجنداً يؤدي خدمته الإجبارية في تلك الحرب.

وُلدت في سنة الهزيمة إذن، وكتبتُ «جدران الخيبة أعلى» في ثاني عمل لي، لأتحدث عن خائبي النكسة.

أنا ابنة الحرب رغماً عني. سأحبّ هذه الحرب التي أكرهها، لأن أمي التي أحبها، تعيش يوميات هذه الحرب. لكن أمي ماتت أيضاً بسبب هذه الحرب. لهذا رحت أداوي صدماتي بالكتابة، ككاتبة عليها أن تنقل هذا القهر الفردي لتصهره في فرن الإبداع، وتخرج من الخاص إلى العام. هكذا حاولتُ معالجتي، ومعالجة أندادي ممن يعيشون هذه الحرب، عبر رواية تقترب من السيرة الحربية.

أحاول المقارنة بين عوالم كل من الروايتين، «طبول الحب» و«عمتِ صباحاً أيتها الحرب»، لأخرج بالتشابهات والاختلافات بين الروايتين اللتين تفصل بينهما خمس سنوات من النزاع المسلح.

في «طبول الحب»، لم يكن السلاح واضحاً بعد، وكان بعضنا يمتلك حرية التمسك بالنضال السلمي ورفض التسلح. وهناك فصل في الرواية عن الصراع بين الحبيبين: ريما المؤمنة بالسلمية، وحبيبها المنخرط في الجيش الحر. لكنني في الرواية الأخيرة، لم أجد مكاناً للكلام عن السلم، إذ أحرقت الحرب كل النقاشات الودية والأمنيات الطيبة والأحلام القادمة. صار الخراب أكبر من اختزاله في المكان، بل نخر البناء النفسي لكل الذين عاشوا في هذه البلاد، أو الذين غادروها لينجوا من الخراب.

حين تواصلت معي المترجمة الإيطالية مقترحةً ترجمة «طبول الحب» إلى الإيطالية، بعد خمس سنوات من صدورها، استغربتُ اهتمام الغرب برواية تتحدث عن البدايات، لكنني كنت سعيدة بأن الرواية التي ركلت فيها حرف الراء، هي التي ستظهر أولاً في لغات الآخرين. أحسستُ بانتصار الحب على الحرب، في أولى خطواتي صوب الآخر، ليقرأني بلغته الأم.

وأنا أتحايل على الإيطالية التي أجهلها، أترجم عبر (غوغل) المقاطع الإيطالية، إلى الفرنسية، فأشعر بغبطة مختلفة. لم أشعر بالغرابة وأنا أقرأ مقاطع من روايتي بالفرنسية، وقد تُرجمت بعض الفصول من الرواية ذاتها، إلى لغة موليير، ونُشرت في مجلة «القرن 21» الشهيرة في فرنسا، ونالت استحسان مجموعة الأصدقاء الفرنسيين الذين خصصوا لي ندوة لمناقشة كتابتي والحرب، وقرأوا مقاطع من الرواية بلغتهم، وأدهشتني أسئلتهم الدقيقة، وقيامهم بما قمتُ به من قبل، بالمقارنة بين أجواء روايتي التي مرّت خمس سنوات على صدورها، والواقع السوري الحالي، ليكتشفوا معي، بأن ما ورد في الرواية من تخوفات عبّر عنها بعض شخصيات الرواية، صارت اليوم أمراً واقعاً، وتحوّل الزمن الجميل، الزمن الثوري الوردي إلى حد كبير، إلى حرب طاحنة، تدور حولنا نحن السوريين، ويقودها أغراب، يحوّلوننا إلى أغراب عن بلدنا، ليفرضوا واقعاً لم يكن بالحسبان.

هذا الاغتراب الذي فرضته حرب الآخرين في أراضينا، يجبرنا ككتّاب، على اللجوء إلى الكتابة، لمحاولة فك طلاسم هذه الحرب. ومن هنا تعود الكتابة لتكون بمثابة منفى اختياري نذهب إليه، لتفسير عالمنا الذي صار غريباً عنّا، وكأنه نسخة مترجمة عن حروب الآخرين، تُقصّ وتُلصق في بلادنا، بطريقة رديئة. ترجمة سيئة لنوايا عالم يفرض علينا الموت، وتصبح الحرب، التيمة المفضّلة للكاتب السوري، الذي يكره الحرب، ولكنه لا يملك ترف وحرية عدم الكتابة عنها.

هكذا انتقلت من كتابة ترفض الاعتراف بالحرب، إلى كتابة تواجه الحرب. بين روايتين صدرتا خلال خمس سنوات من العراك المدمّر للبلد، أنوس بين الحب والحرب، لتنتصر الحرب في كتابتي، كما انتصرت في الواقع.

سأعترف للقارئ، بأنني لا أحب الكتابة عن الحرب، و أنني إذا سُئلت عن أقرب الكتابات إلي، لأجبت بأن ”الراويات“ هي جزء مني، وهي الأقرب لنفسي، ولطبيعتي، ولمواضيعي الكتابية الأثيرة. ولكن هل يكتب أحدنا ما يكرهه؟

نعم، ليس للكاتب العربي اليوم ترف اختيار ما يحب كتابته. أكره أن أكون مناضلة بالكتابة، ولكنني لا أستطيع أن أدير ظهري للمشهد الدموي أمامي، لأتحدث عن مواضيع أحبها. لم يعد لدي حقّ الكتابة بحب، بل أكثر من هذا، صرت مجبرة لأن أحب الكتابة التي لا أحب تيماتها: الكتابة عن الحرب.

وُلدت في سنة الهزيمة، ما نسميها نحن أبناء المنطقة بالنكسة، أو حرب الأيام الستة. تحدثني أمي عن حرب شهدتها قبلي، في السبعينيات، نعم، الحرب التالية ضد إسرائيل، والتي ملأ عمي مخيلتي بحكاياته عنها، وقد كان مجنداً يؤدي خدمته الإجبارية في تلك الحرب.

وُلدت في سنة الهزيمة إذن، وكتبتُ «جدران الخيبة أعلى» في ثاني عمل لي، لأتحدث عن خائبي النكسة.

أنا ابنة الحرب رغماً عني. سأحبّ هذه الحرب التي أكرهها، لأن أمي التي أحبها، تعيش يوميات هذه الحرب. لكن أمي ماتت أيضاً بسبب هذه الحرب. لهذا رحت أداوي صدماتي بالكتابة، ككاتبة عليها أن تنقل هذا القهر الفردي لتصهره في فرن الإبداع، وتخرج من الخاص إلى العام. هكذا حاولتُ معالجتي، ومعالجة أندادي ممن يعيشون هذه الحرب، عبر رواية تقترب من السيرة الحربية.

أحاول المقارنة بين عوالم كل من الروايتين، «طبول الحب» و«عمتِ صباحاً أيتها الحرب»، لأخرج بالتشابهات والاختلافات بين الروايتين اللتين تفصل بينهما خمس سنوات من النزاع المسلح.

في «طبول الحب»، لم يكن السلاح واضحاً بعد، وكان بعضنا يمتلك حرية التمسك بالنضال السلمي ورفض التسلح. وهناك فصل في الرواية عن الصراع بين الحبيبين: ريما المؤمنة بالسلمية، وحبيبها المنخرط في الجيش الحر. لكنني في الرواية الأخيرة، لم أجد مكاناً للكلام عن السلم، إذ أحرقت الحرب كل النقاشات الودية والأمنيات الطيبة والأحلام القادمة. صار الخراب أكبر من اختزاله في المكان، بل نخر البناء النفسي لكل الذين عاشوا في هذه البلاد، أو الذين غادروها لينجوا من الخراب.

حين تواصلت معي المترجمة الإيطالية مقترحةً ترجمة «طبول الحب» إلى الإيطالية، بعد خمس سنوات من صدورها، استغربتُ اهتمام الغرب برواية تتحدث عن البدايات، لكنني كنت سعيدة بأن الرواية التي ركلت فيها حرف الراء، هي التي ستظهر أولاً في لغات الآخرين. أحسستُ بانتصار الحب على الحرب، في أولى خطواتي صوب الآخر، ليقرأني بلغته الأم.

وأنا أتحايل على الإيطالية التي أجهلها، أترجم عبر (غوغل) المقاطع الإيطالية، إلى الفرنسية، فأشعر بغبطة مختلفة. لم أشعر بالغرابة وأنا أقرأ مقاطع من روايتي بالفرنسية، وقد تُرجمت بعض الفصول من الرواية ذاتها، إلى لغة موليير، ونُشرت في مجلة «القرن 21» الشهيرة في فرنسا، ونالت استحسان مجموعة الأصدقاء الفرنسيين الذين خصصوا لي ندوة لمناقشة كتابتي والحرب، وقرأوا مقاطع من الرواية بلغتهم، وأدهشتني أسئلتهم الدقيقة، وقيامهم بما قمتُ به من قبل، بالمقارنة بين أجواء روايتي التي مرّت خمس سنوات على صدورها، والواقع السوري الحالي، ليكتشفوا معي، بأن ما ورد في الرواية من تخوفات عبّر عنها بعض شخصيات الرواية، صارت اليوم أمراً واقعاً، وتحوّل الزمن الجميل، الزمن الثوري الوردي إلى حد كبير، إلى حرب طاحنة، تدور حولنا نحن السوريين، ويقودها أغراب، يحوّلوننا إلى أغراب عن بلدنا، ليفرضوا واقعاً لم يكن بالحسبان.

هذا الاغتراب الذي فرضته حرب الآخرين في أراضينا، يجبرنا ككتّاب، على اللجوء إلى الكتابة، لمحاولة فك طلاسم هذه الحرب. ومن هنا تعود الكتابة لتكون بمثابة منفى اختياري نذهب إليه، لتفسير عالمنا الذي صار غريباً عنّا، وكأنه نسخة مترجمة عن حروب الآخرين، تُقصّ وتُلصق في بلادنا، بطريقة رديئة. ترجمة سيئة لنوايا عالم يفرض علينا الموت، وتصبح الحرب، التيمة المفضّلة للكاتب السوري، الذي يكره الحرب، ولكنه لا يملك ترف وحرية عدم الكتابة عنها.