The Slave Market, Gustave Boulanger, 1882

يكاد يتعذّر استجلاء أي مبادرة مستقلة ذات ديمومة أو ذات أفق واضح على المدى البعيد، كأن المشاريع الثقافية مهددة بالزوال منذ انطلاقها. نعلم إن القسم الثقافي هو أول المهدّدين بالإقفال وطرد موظفيه في الجرائد، مثلما شهدنا في جريدتي "المستقبل" و"النهار" اللبنانيتين، والعديد من البدائل محكوم بنهج المراوحة في البدايات، وأقصد بهذه المراوحة المشاريعَ المستعجلة التي تحبو بضعة شهور قبل أن يخنقها المموّلون أو يجهضوها، لتجهض معها كل طموحات الفرادة التي انطلقت منها. موقع يخصي موقعاً آخر، وجريدة تمحو جريدة أخرى، ومقال يغطي مقالاً.

"عقل الإنسان مخطوط هائل تُكتب فيه نصوصٌ جديدة فوق نصوص قديمة". استخدم بودلير في هذا التشبيه كلمة palimpsest يونانية الأصل، وهي تشير إلى مخطوطات تظهر فيها ظلالُ النصوص القديمة التي مُحيت لتُكتَبَ فوقها نصوصٌ جديدة. أستعيد هذا المثال لأقول إن الصحافة الثقافية الرقمية، في العالم العربي على الأقل، لا تزال مسكونة بأشباح الثقافة الورقية. شظايا الماضي ماثلةٌ في الصحافة الثقافية العربية التي تشظّت في العصر الرقمي، بعدما تخَلْجَنَ قسمٌ كبير منها، فانصاعت في أحيانٍ كثيرة لاشتراطات المموّلين وأنظمة الرقابة في ممالك العرب وإماراتهم ودول جيرانهم الفُرس الرامين إلى عروش الإمبراطوريات. صحيفة "المدن" الإلكترونية توقِف استكتابَ صحفيٍّ لأنه تطاول على عزمي بشارة في منشور فسبوك. "العربي الجديد" القطرية تناطح "الحياة" السعودية. "الأخبار" اللبنانية تبارز "الشرق الأوسط" السعودية، وتطلق "شهاباً" معرفياً من طهران ليعبر فوق الهلال الخصيب ويخبو في سماء بيروت المرصّعة بنجوم الصحافة. الموجة الوهّابية ترتطم بموجة الإخوان المسلمين وموجة التشييع السياسي، والزبد يتطاير فوق بحر الدم، في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، كلعاب تقذفه في وجوه المتفرجين أفواه محللين سياسيين غاضبين.

المقالات والأخبار والصور، في تدفق لا ينقطع، تشتت بقايا عقولنا وتفاقم شرودنا وتوهن ذاكرتنا وتضعف تركيزنا وتعزز عجزنا عن إكمال ما نبدأه. ربما كانت هذه الوفرة في المواد الصحافية نوعاً من اليأس الجديد وشكلاً من الشلل. في كل لحظة تفوتنا أشياء "مهمة" لا تحصى ولن نعرفها أبداً. متى سنقرأ المقالات التي احتفظنا بروابطها، ونحن نُراكم ما يحتاج أعماراً للمتابعة، نُراكم ما نحسبه واجب القراءة، ولا تغدو هذه المراكمة رصيداً بل عبئاً إضافياً تتكدّس فيه المهملات وتولّد معها إحساساً متجدّداً بالتأخّر أو الندم على تبديد الوقت، مثل مسوّدات الكتاب التي تُوهمهم بأن هناك شيئاً ثميناً ينتظرهم للعمل عليه، وحين لا يجدون الوقت في المستقبل تستغلق عليهم أوراقهم وتتحول إلى قمامة، أو مثل مسافر يلتقط الصور على أمل الرجوع إليها ليتذكر بهدوء ما شاهده على عجل، وحين يتأخر في العودة ينسى لماذا التقطها.

يكاد يتعذّر استجلاء أي مبادرة مستقلة ذات ديمومة أو ذات أفق واضح على المدى البعيد، كأن المشاريع الثقافية مهددة بالزوال منذ انطلاقها. نعلم إن القسم الثقافي هو أول المهدّدين بالإقفال وطرد موظفيه في الجرائد، مثلما شهدنا في جريدتي "المستقبل" و"النهار" اللبنانيتين، والعديد من البدائل محكوم بنهج المراوحة في البدايات، وأقصد بهذه المراوحة المشاريعَ المستعجلة التي تحبو بضعة شهور قبل أن يخنقها المموّلون أو يجهضوها، لتجهض معها كل طموحات الفرادة التي انطلقت منها. موقع يخصي موقعاً آخر، وجريدة تمحو جريدة أخرى، ومقال يغطي مقالاً. في جنون الإنتاج، في معمعة هذا التضخم، المعروض من المواد القابلة للقراءة مهول ورغبات المتابعة تنحسر. ربما علينا، إذا استنرنا بشوبنهاور، أن نُجيد "فن عدم القراءة". لا أستثني نفسي، فطوفان المقالات المنشورة والقراءات العشوائية في ثقافة الطوارئ هذه، المسكونة بهواجس المناسبات وأولويات المواضيع الأهمّ والأخبار العاجلة والجوائز واللهاث خلف كل جديد، حشت الرؤوس بضباب كثيف نجوبه من دون إحساس بالاكتشاف أو المغامرة أو الخطر، وكثيراً ما نتعثّر في هذا السديم بقبور النقّاد المفتَقَدين.

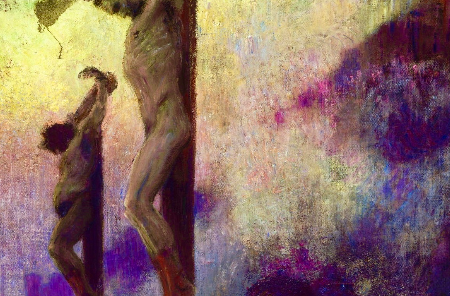

في الانفجار الرقمي، حيث الكتبة والمصوّرون واقفون على قدم المساواة كالمُسترَقّين داخل الأواني المستطرقة لعدالة التكنولوجيا، تتطاير القراءات وتسود النتف والشذرات، وتترسخ المعارف التقريبية الغائمة. المشتتون، سوريين أو فلسطينيين أو سواهم، في شتات المنافي والأوطان وبلاد الجيران، مغالبين الوحشة والإحباطات، يراكمون ما لا يقرأون. بينهم صحافيون يكتبون مقالاتهم (وربما حتى كتبهم) على هامش حلمهم بعمل ضخم يلخّص حياتهم وعصرهم، بينما هم منهمكون بتصفّح ما لا ينبغي الوقوف عنده، ويرجئون ما تتوجب قراءته، أو إعادة قراءته، إلى حينٍ لا يأتي. تكاد التخمة، في هذا الركام الاعتباطي، لا تدع ذرة إضافية قابلة للذوبان في العقول، فتوحّد اللامبالاةُ ردودَ الأفعال أمام دواوين الشعر والروايات والأفلام والمجازر.

في هذه الفوضى التي لا يعلم أحدٌ عمّا ستتمخّض، تُرثى المجلات والملاحق الثقافية الورقية التي أقفلت أبوابها ونوافذها، فيولد اشتياق إلى اليوتوبيا، حنين إلى زمان لم يكن ذهبياً قطّ إلا في الأوهام. الاشتياق إلى حانات بغداد ومقاهي دمشق وفراديس بيروت، حيث صخب الحياة الثقافية في غابر العقود ورنين الأسماء وألفة المكان. كلامٌ كثير قيل عن مجلة "الآداب" البيروتية التي كانت معياراً، فمن ينشرْ فيها من الشعراء يرتقِ إلى مصاف الكبار، لتتجاور قصيدته مع "أنشودة المطر"، ومن ثمّ: مَن تكافئه "مواقف" أو "الكرمل" الفلسطينية بالنشر ضمن نخبتها الرفيعة ينَلْ وساماً. هذه أمثلة مأثورة لدى مرضى الحنين. أما في الوقت الراهن، فماذا سيضاف إلى أرشيف غوغل ويوتيوب وسواهما؟ السوق مفتوحة على الدوام، في حضورنا وغيابنا، والسقوط في الاستهلاك والابتذال يكاد يهدد كل شيء. الثقافة الرقمية، في أحد وجوهها، هي ثقافة المحو والنسيان، إذ لفرط ما تحضر الأشياء، من دون إيقاع محدّد، تشرع بالاحتجاب والاضمحلال، وتتحول الكتابة إلى لعب في الفراغ. قد نهتدي ذات يوم إلى شكل من الانضباط والصوم الرقمي، وإن كنا، إزاء فيض الأوهام، أوائلَ الساخرين من أنفسنا حين تساورنا هواجس التنسّك هذه. هذا هو الصوم المحال، لأننا كالمقامرين مستمرّون في مزاولة اللعبة، وإذا كففنا لبدت علينا أعراضُ السّحْب التي يعرفها المدمنون جيداً. حسناً، ضاحكين في الفخّ، على منوال ستندال، لنستمرّ في اللعب، ولكن بحذر.

المقالات والأخبار والصور، في تدفق لا ينقطع، تشتت بقايا عقولنا وتفاقم شرودنا وتوهن ذاكرتنا وتضعف تركيزنا وتعزز عجزنا عن إكمال ما نبدأه. ربما كانت هذه الوفرة في المواد الصحافية نوعاً من اليأس الجديد وشكلاً من الشلل. في كل لحظة تفوتنا أشياء "مهمة" لا تحصى ولن نعرفها أبداً. متى سنقرأ المقالات التي احتفظنا بروابطها، ونحن نُراكم ما يحتاج أعماراً للمتابعة، نُراكم ما نحسبه واجب القراءة، ولا تغدو هذه المراكمة رصيداً بل عبئاً إضافياً تتكدّس فيه المهملات وتولّد معها إحساساً متجدّداً بالتأخّر أو الندم على تبديد الوقت، مثل مسوّدات الكتاب التي تُوهمهم بأن هناك شيئاً ثميناً ينتظرهم للعمل عليه، وحين لا يجدون الوقت في المستقبل تستغلق عليهم أوراقهم وتتحول إلى قمامة، أو مثل مسافر يلتقط الصور على أمل الرجوع إليها ليتذكر بهدوء ما شاهده على عجل، وحين يتأخر في العودة ينسى لماذا التقطها.

يكاد يتعذّر استجلاء أي مبادرة مستقلة ذات ديمومة أو ذات أفق واضح على المدى البعيد، كأن المشاريع الثقافية مهددة بالزوال منذ انطلاقها. نعلم إن القسم الثقافي هو أول المهدّدين بالإقفال وطرد موظفيه في الجرائد، مثلما شهدنا في جريدتي "المستقبل" و"النهار" اللبنانيتين، والعديد من البدائل محكوم بنهج المراوحة في البدايات، وأقصد بهذه المراوحة المشاريعَ المستعجلة التي تحبو بضعة شهور قبل أن يخنقها المموّلون أو يجهضوها، لتجهض معها كل طموحات الفرادة التي انطلقت منها. موقع يخصي موقعاً آخر، وجريدة تمحو جريدة أخرى، ومقال يغطي مقالاً. في جنون الإنتاج، في معمعة هذا التضخم، المعروض من المواد القابلة للقراءة مهول ورغبات المتابعة تنحسر. ربما علينا، إذا استنرنا بشوبنهاور، أن نُجيد "فن عدم القراءة". لا أستثني نفسي، فطوفان المقالات المنشورة والقراءات العشوائية في ثقافة الطوارئ هذه، المسكونة بهواجس المناسبات وأولويات المواضيع الأهمّ والأخبار العاجلة والجوائز واللهاث خلف كل جديد، حشت الرؤوس بضباب كثيف نجوبه من دون إحساس بالاكتشاف أو المغامرة أو الخطر، وكثيراً ما نتعثّر في هذا السديم بقبور النقّاد المفتَقَدين.

في الانفجار الرقمي، حيث الكتبة والمصوّرون واقفون على قدم المساواة كالمُسترَقّين داخل الأواني المستطرقة لعدالة التكنولوجيا، تتطاير القراءات وتسود النتف والشذرات، وتترسخ المعارف التقريبية الغائمة. المشتتون، سوريين أو فلسطينيين أو سواهم، في شتات المنافي والأوطان وبلاد الجيران، مغالبين الوحشة والإحباطات، يراكمون ما لا يقرأون. بينهم صحافيون يكتبون مقالاتهم (وربما حتى كتبهم) على هامش حلمهم بعمل ضخم يلخّص حياتهم وعصرهم، بينما هم منهمكون بتصفّح ما لا ينبغي الوقوف عنده، ويرجئون ما تتوجب قراءته، أو إعادة قراءته، إلى حينٍ لا يأتي. تكاد التخمة، في هذا الركام الاعتباطي، لا تدع ذرة إضافية قابلة للذوبان في العقول، فتوحّد اللامبالاةُ ردودَ الأفعال أمام دواوين الشعر والروايات والأفلام والمجازر.

في هذه الفوضى التي لا يعلم أحدٌ عمّا ستتمخّض، تُرثى المجلات والملاحق الثقافية الورقية التي أقفلت أبوابها ونوافذها، فيولد اشتياق إلى اليوتوبيا، حنين إلى زمان لم يكن ذهبياً قطّ إلا في الأوهام. الاشتياق إلى حانات بغداد ومقاهي دمشق وفراديس بيروت، حيث صخب الحياة الثقافية في غابر العقود ورنين الأسماء وألفة المكان. كلامٌ كثير قيل عن مجلة "الآداب" البيروتية التي كانت معياراً، فمن ينشرْ فيها من الشعراء يرتقِ إلى مصاف الكبار، لتتجاور قصيدته مع "أنشودة المطر"، ومن ثمّ: مَن تكافئه "مواقف" أو "الكرمل" الفلسطينية بالنشر ضمن نخبتها الرفيعة ينَلْ وساماً. هذه أمثلة مأثورة لدى مرضى الحنين. أما في الوقت الراهن، فماذا سيضاف إلى أرشيف غوغل ويوتيوب وسواهما؟ السوق مفتوحة على الدوام، في حضورنا وغيابنا، والسقوط في الاستهلاك والابتذال يكاد يهدد كل شيء. الثقافة الرقمية، في أحد وجوهها، هي ثقافة المحو والنسيان، إذ لفرط ما تحضر الأشياء، من دون إيقاع محدّد، تشرع بالاحتجاب والاضمحلال، وتتحول الكتابة إلى لعب في الفراغ. قد نهتدي ذات يوم إلى شكل من الانضباط والصوم الرقمي، وإن كنا، إزاء فيض الأوهام، أوائلَ الساخرين من أنفسنا حين تساورنا هواجس التنسّك هذه. هذا هو الصوم المحال، لأننا كالمقامرين مستمرّون في مزاولة اللعبة، وإذا كففنا لبدت علينا أعراضُ السّحْب التي يعرفها المدمنون جيداً. حسناً، ضاحكين في الفخّ، على منوال ستندال، لنستمرّ في اللعب، ولكن بحذر.