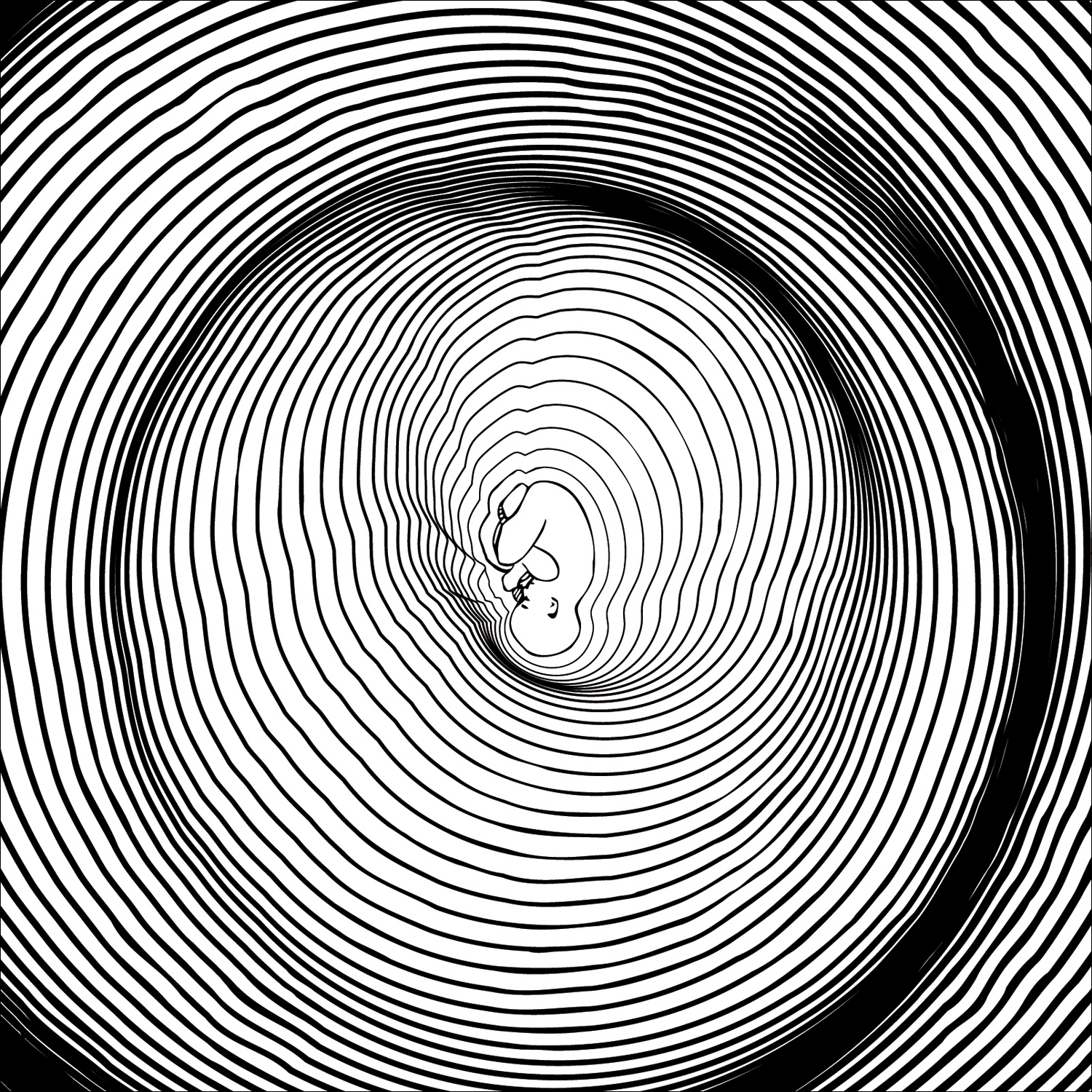

Naissance, Dino Ahmad ALI, 2015, Print on Polyester, 120 x 120 cm

اليوم تنخلق في بلاد اللجوء آداب سورية جديدة، لنسمّيها "آداب المنافي". هذه الآداب ترفد المشهد الإبداعي السوري بالدرجة الأولى، تختلف وتتلوّن مع الوقت وتنصبغ بثقافات البلدان الجديدة، على الرغم من أن الكثير من تلك النصوص ما زال ينوء تحت ثقل الذاكرة والحنين النوستالجي والفقد والتفجّع على حال البلاد، وكثير منها أشبه بكتابة تكفيرية لمشاعر الذنب التي يشعر بها الناجي، لكن الأمر مع ذلك يبشّر بإغناء جديد للآداب السورية سيتطوّر بالتأكيد مع مرور الزمن.

في قراءة لتطور الفنون البشرية نرى أن معظم الانعطافات الإبداعية خُلقت أو تبلورت بصورة ما بعد هزّات كبرى كالحروب، الثورات أو الكوارث! الحركة "الرومانسية" على سبيل المثال تبلورت بشكلها الناضج بعد الثورة الفرنسية 1789، كثورة على التراث الكلاسيكي، وانتشرت من ثم في أرجاء أوروبا والأمريكيتين! أما المدرسة "الواقعية"، وبشكلها المتطرف "الطبيعية"، فلم تنتعش إلا بعد ثورة برلين الفاشلة 1848. الأمر الذي يجسّدها كثورة إبداعية في وجه هوس التصنيع والتقدم العلمي وسيادة الطبقتين البرجوازية والرأسمالية بداية القرن التاسع عشر. "الواقعية السحرية" وجدت طريقها إلى الأدب الألماني بعد أهوال الحرب العالمية الثانية، لتنتقل بقوة إلى الأدب اللاتيني بعد موجة الديكتاتوريات التي حكمت أميركا الجنوبية ثم إلى الكتابة العربية. الثورة "السريالية" نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، ثورة أحلام غير مفسّرة، احتجاجاً على كل القيم والمؤسسات والمنطق الصارم الذي يستعبد الإنسان، تماماً كما تبلورت الفلسفة "الوجودية" بين الحربين العالميتين، صرخة ضد الموت وتهميش الإنسان، وتأكيداً على "الفرد"، وقود الحروب وأرخص عنصر مستخدم فيها!

أما ثورة 1917 فقد قلبت الطاولة على عمالقة الواقعية الروسية، وبدأ عصر الأدب السوفييتي وكتاب "رفاق السفر"، ليبتكر اتحاد الكتاب السوفييت ما سمي "الواقعية الاشتراكية"، التي أنتجت الكثير من الأدب الإيديولوجي المعلّب، لكنها أنتجت أيضاً بعض النصوص المهمة خصوصاً في البدايات. وتبلورت المدرسة "التعبيرية" في القرن العشرين كثورة على تسليع الإنسان، ثورة ضد الفن السائد الجذّاب بشكله والمتعفن بلبّه. ولم تكن الكتابة العربية بمنأى عن ذلك، لكن ربما اختلفت أزمان سيادة وتبلور مدارسها وتياراتها واتجاهاتها الإبداعية لأسباب تتعلّق بخصوصية تاريخ المنطقة.

ما حدث في بلدان الثورات العربية وفي سوريا آذار العام 2011 كان زلزالاً حقيقياً، هزّة من الهزات الإنسانية الكبرى خلخلت كل شيء بغض النظر عن مآلاتها. كل ما حملته من تغييرات لم يؤثر على علاقات المجتمع ومكوناته ولا على البنى العمرانية فحسب، بل هو انقلاب جذري لن تعود البلاد بعده كما كانت! والكتابة إحدى تجليات هذا التبدل، فهي مرآة تعكس مآزق زمننا ومآلاته، وهي تعبير عن الذات المبدعة، التي لم يعد لها من فاعلية في كثير من الأحيان إلا فاعليتها اللغوية، فتتغلّب على اللاجدوى والعجز بالكتابة، بمعنى أنها تتحوّل إلى وسيلة لمواجهة الخوف، ووسيلة للتكفير عن شعور الذنب، وربما وسيلة للالتفاف على الذات الإبداعية نفسها. وبالكتابة أيضاً نخلق وعياً أرحب، نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين، كما نفهم تعقيد حاضرنا وماضينا الذي أوصلنا إليه. الكتابة في زمن الموت مواجهة للموت، فهي واحدة من أكبر التعويضات التي اخترعها الإنسان.

للمطّلع على المشهد الإبداعي السوري الذي تكوّن في السنوات القليلة الماضية سيلاحظ أولاً (برؤية بانورامية غير تخصيصية فالتخصيص يحتاج إلى دراسات نقدية طويلة) الازدياد الكمّي غير المسبوق للنصوص، شعراً أو قصة أو رواية أو مقالة، فيض من الكتابة بأقلام شابة في معظمها، كأن مارداً خرج من قمقمه. الأمر الذي يدلّنا على حجم الخوف الذي كان يمتلك الشباب تجاه الكتابة والنشر إن لجهة سيطرة الأسماء المكرّسة على المشهد الثقافي أو لجهة صعوبات النشر والرقابة. سنلاحظ ثانياً الجرأة التي كتب بها الكثير من الكتاب والكاتبات في بلد عانى لعقود من ديكتاتورية خانقة كانت تحصي على المرء أنفاسه. ثالثاً سيلاحظ المتابع، كما لاحظت ربما، سيطرة التوثيقية على البنى السردية بالعموم، التي جنحت بمعظمها إلى قصّ الحكايا "الحقيقية"، حين فاقت فداحة الحدث السوري ربما وتفاصيل قصصه المتشعبة خصب الخيالات الإبداعية. مما حيّد الصنعة الأدبية في كثير من الأحيان وهمّشها. كأن الحرب التي تأخذ في طريقها الملتهب كل تفاصيل الإنسان وخصوصيات حياته، ستواجهها الكتابة بحفظ هذه التفاصيل وتدوين الحكاية كي لا تُنسى. مع التنويه بأن ثمة كتاب وكاتبات لجؤوا إلى القص التاريخي للابتعاد ربما عن تعقيدات المرحلة أو لتجنّب تشابك خيوطها أو للعمل أكثر على الصنعة الأدبية التي تنتفي غالباً حين الكتابة عن الحاضر الحي. رابعاً يمكننا أن نلاحظ موجات هائلة من الانفعالية والمباشرة، فمعظم الكتاب السوريين يبدون في هذه الأوقات منفعلين بوصفهم بشراً، وأحياناً ينجرّون لينخرطوا فكرياً بين الجموع، وهذا يؤثر سلباً على الرؤية النقدية للكتابة وعلى جمالياتها، لكن في الجهة المقابلة يبدو توثيق اللحظة الإنسانية أكثر حرارة في لحظة الانفعال، تماماً كمن يكتب بدمه. سنلاحظ خامساً ما يمكنني تسميته: السردية المؤنسنة، فالحرب التي لا تكرّس إلا الغرائز الحيوانية الأولى، ستواجهها الكتابة في نبش معنى الحياة السامي، الأفكار الكبرى، الآمال والأحلام.. وهذا ما يمكن تلمّسه في بعض الكتابات.

لكننا سنرى سادساً أن توسيع الحدود القديمة أعقبه خلق لحدود جديدة، لحواجز أخرى ولقيود مستحدثة فرضها الوضع السوري المعقد والشائك، وهذه مشكلة حقيقية. ذلك أن على الكاتب الإصرار على استخدام عينه الناقدة الثاقبة كي ينبش المشاكل والظواهر السلبية والقمع والقهر لا أن ينساق وراءها، مهما كان الوضع ضاغطاً ومثيراً لغريزة الجموع. العين الناقدة هي الصفة الأولى للإبداع وبدونها ينتفي.

اليوم تنخلق في بلاد اللجوء آداب سورية جديدة، لنسمّيها "آداب المنافي". هذه الآداب ترفد المشهد الإبداعي السوري بالدرجة الأولى، تختلف وتتلوّن مع الوقت وتنصبغ بثقافات البلدان الجديدة، على الرغم من أن الكثير من تلك النصوص ما زال ينوء تحت ثقل الذاكرة والحنين النوستالجي والفقد والتفجّع على حال البلاد، وكثير منها أشبه بكتابة تكفيرية لمشاعر الذنب التي يشعر بها الناجي، لكن الأمر مع ذلك يبشّر بإغناء جديد للآداب السورية سيتطوّر بالتأكيد مع مرور الزمن.

أما ثورة 1917 فقد قلبت الطاولة على عمالقة الواقعية الروسية، وبدأ عصر الأدب السوفييتي وكتاب "رفاق السفر"، ليبتكر اتحاد الكتاب السوفييت ما سمي "الواقعية الاشتراكية"، التي أنتجت الكثير من الأدب الإيديولوجي المعلّب، لكنها أنتجت أيضاً بعض النصوص المهمة خصوصاً في البدايات. وتبلورت المدرسة "التعبيرية" في القرن العشرين كثورة على تسليع الإنسان، ثورة ضد الفن السائد الجذّاب بشكله والمتعفن بلبّه. ولم تكن الكتابة العربية بمنأى عن ذلك، لكن ربما اختلفت أزمان سيادة وتبلور مدارسها وتياراتها واتجاهاتها الإبداعية لأسباب تتعلّق بخصوصية تاريخ المنطقة.

ما حدث في بلدان الثورات العربية وفي سوريا آذار العام 2011 كان زلزالاً حقيقياً، هزّة من الهزات الإنسانية الكبرى خلخلت كل شيء بغض النظر عن مآلاتها. كل ما حملته من تغييرات لم يؤثر على علاقات المجتمع ومكوناته ولا على البنى العمرانية فحسب، بل هو انقلاب جذري لن تعود البلاد بعده كما كانت! والكتابة إحدى تجليات هذا التبدل، فهي مرآة تعكس مآزق زمننا ومآلاته، وهي تعبير عن الذات المبدعة، التي لم يعد لها من فاعلية في كثير من الأحيان إلا فاعليتها اللغوية، فتتغلّب على اللاجدوى والعجز بالكتابة، بمعنى أنها تتحوّل إلى وسيلة لمواجهة الخوف، ووسيلة للتكفير عن شعور الذنب، وربما وسيلة للالتفاف على الذات الإبداعية نفسها. وبالكتابة أيضاً نخلق وعياً أرحب، نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين، كما نفهم تعقيد حاضرنا وماضينا الذي أوصلنا إليه. الكتابة في زمن الموت مواجهة للموت، فهي واحدة من أكبر التعويضات التي اخترعها الإنسان.

للمطّلع على المشهد الإبداعي السوري الذي تكوّن في السنوات القليلة الماضية سيلاحظ أولاً (برؤية بانورامية غير تخصيصية فالتخصيص يحتاج إلى دراسات نقدية طويلة) الازدياد الكمّي غير المسبوق للنصوص، شعراً أو قصة أو رواية أو مقالة، فيض من الكتابة بأقلام شابة في معظمها، كأن مارداً خرج من قمقمه. الأمر الذي يدلّنا على حجم الخوف الذي كان يمتلك الشباب تجاه الكتابة والنشر إن لجهة سيطرة الأسماء المكرّسة على المشهد الثقافي أو لجهة صعوبات النشر والرقابة. سنلاحظ ثانياً الجرأة التي كتب بها الكثير من الكتاب والكاتبات في بلد عانى لعقود من ديكتاتورية خانقة كانت تحصي على المرء أنفاسه. ثالثاً سيلاحظ المتابع، كما لاحظت ربما، سيطرة التوثيقية على البنى السردية بالعموم، التي جنحت بمعظمها إلى قصّ الحكايا "الحقيقية"، حين فاقت فداحة الحدث السوري ربما وتفاصيل قصصه المتشعبة خصب الخيالات الإبداعية. مما حيّد الصنعة الأدبية في كثير من الأحيان وهمّشها. كأن الحرب التي تأخذ في طريقها الملتهب كل تفاصيل الإنسان وخصوصيات حياته، ستواجهها الكتابة بحفظ هذه التفاصيل وتدوين الحكاية كي لا تُنسى. مع التنويه بأن ثمة كتاب وكاتبات لجؤوا إلى القص التاريخي للابتعاد ربما عن تعقيدات المرحلة أو لتجنّب تشابك خيوطها أو للعمل أكثر على الصنعة الأدبية التي تنتفي غالباً حين الكتابة عن الحاضر الحي. رابعاً يمكننا أن نلاحظ موجات هائلة من الانفعالية والمباشرة، فمعظم الكتاب السوريين يبدون في هذه الأوقات منفعلين بوصفهم بشراً، وأحياناً ينجرّون لينخرطوا فكرياً بين الجموع، وهذا يؤثر سلباً على الرؤية النقدية للكتابة وعلى جمالياتها، لكن في الجهة المقابلة يبدو توثيق اللحظة الإنسانية أكثر حرارة في لحظة الانفعال، تماماً كمن يكتب بدمه. سنلاحظ خامساً ما يمكنني تسميته: السردية المؤنسنة، فالحرب التي لا تكرّس إلا الغرائز الحيوانية الأولى، ستواجهها الكتابة في نبش معنى الحياة السامي، الأفكار الكبرى، الآمال والأحلام.. وهذا ما يمكن تلمّسه في بعض الكتابات.

لكننا سنرى سادساً أن توسيع الحدود القديمة أعقبه خلق لحدود جديدة، لحواجز أخرى ولقيود مستحدثة فرضها الوضع السوري المعقد والشائك، وهذه مشكلة حقيقية. ذلك أن على الكاتب الإصرار على استخدام عينه الناقدة الثاقبة كي ينبش المشاكل والظواهر السلبية والقمع والقهر لا أن ينساق وراءها، مهما كان الوضع ضاغطاً ومثيراً لغريزة الجموع. العين الناقدة هي الصفة الأولى للإبداع وبدونها ينتفي.

اليوم تنخلق في بلاد اللجوء آداب سورية جديدة، لنسمّيها "آداب المنافي". هذه الآداب ترفد المشهد الإبداعي السوري بالدرجة الأولى، تختلف وتتلوّن مع الوقت وتنصبغ بثقافات البلدان الجديدة، على الرغم من أن الكثير من تلك النصوص ما زال ينوء تحت ثقل الذاكرة والحنين النوستالجي والفقد والتفجّع على حال البلاد، وكثير منها أشبه بكتابة تكفيرية لمشاعر الذنب التي يشعر بها الناجي، لكن الأمر مع ذلك يبشّر بإغناء جديد للآداب السورية سيتطوّر بالتأكيد مع مرور الزمن.