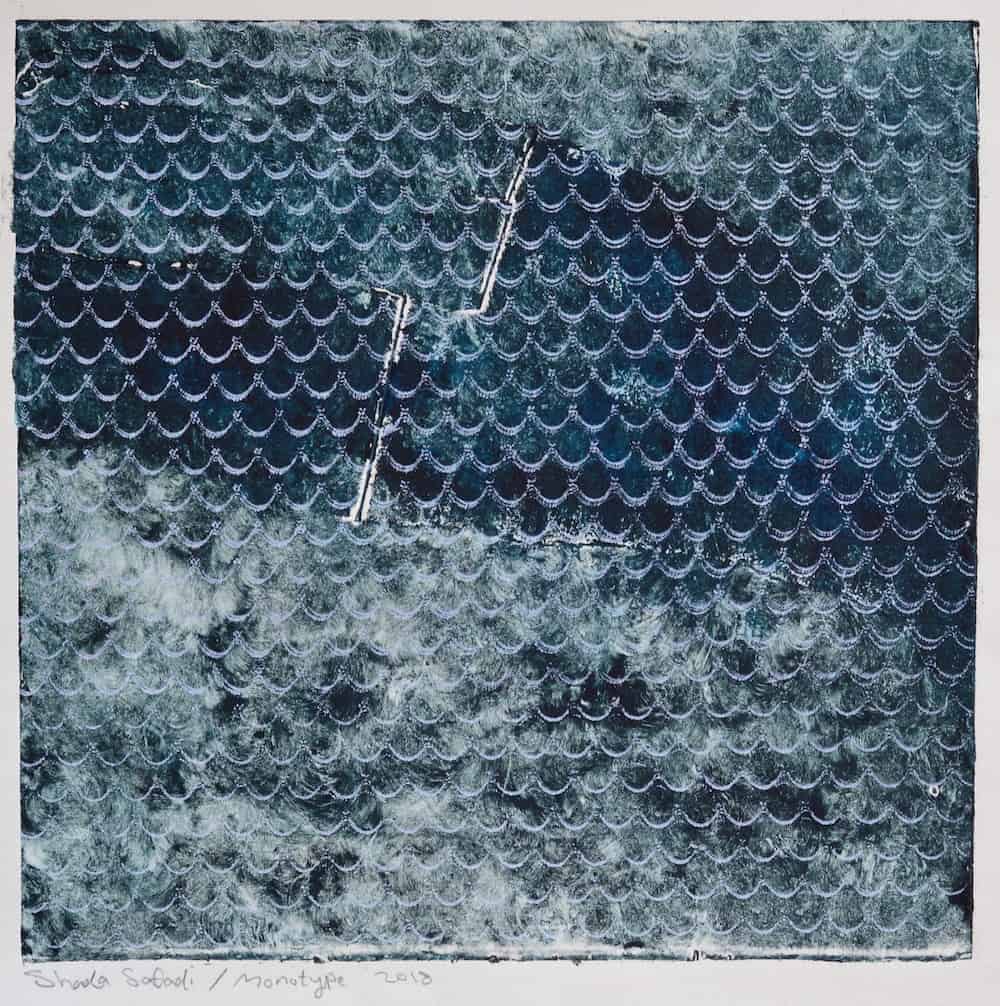

الرطوبة العالية في شوارع وبيوت هذه المدينة تشيع حالة من اليُتم والفقدان، فهي ثقيلة ودائمة الحضور لاسيما في شهور الصيف، وتكاد تشعر بها في كلّ شهيق وزفير، تعرف تماما أنّ أحد أسبابها هو البحر الذي لا تراه، إنه الغائب الذي تلمسُ حضوره في تفاصيل الحياة اليوميّة.

أرى السهل الساحليّ مثل صفحة خضراء متعرّجة من سطح بيتنا الذي لا يعلو أكثر من طابقيْن فقط. وفي الحقيقة لا أحتاج الصعود إلى سطح بناية أو شرفة لكي أطلّ عليه، فيكفي الوقوف في شارع مفتوح الأفق في مدينة قلقيلية الواقعة عند التقاء الساحل بالجبل، وعند التقاء الخط الأخضر بحدود الضفة الغربية، لأستطيع أن أرى أراضي السهل الساحليّ الخضراء الشاسعة، والتي تظهر خلفها بنايات "كفر سابا" القديمة التي أصبحت بقوّة المدفع "كفار سابا" الإسرائيليّة. وفي نهاية الأفق الذي يبدو على مرمى رصاصة فقط، يبدو هناك خطّ ضبابيّ أعرفُ أنّه يُخبّئ البحرَ خلفه كما تخبّئ امرأة على الشاطئ أعضاءها الحميمة بخيط شفّاف. وقد رأيته بوضوح حين صعدتُ في سنّ الثالثة عشر من عمري على تلّة صوفيْن في مدينة قلقيلية، أنا والصِبية الذين كانوا يرافقونني، رأيناه يتلألأ من بعيد، كبقعة من السراب، كمادة هُلاميّة، أو كسائل من الزئبق لا يمكن أن تقبض عليه بيد! ثم حاولتُ رؤيته مرّة أخرى بعد ثلاثين عاماً في بيت أخي الذي يقطن شقةً في الطابق الخامس. حين انتهينا من الغداء في يوم العيد، دعانا إلى النافذة، تكّدسنا حولها أخوتي وأبي وأنا وبدأنا نحملق في المدى جهة الغرب. لكن أخي أردف قائلا أنّ الجوّ ليس صافيا بما يكفي لرؤيته، ثم حلف بأغلظ الإيمان أنّه استطاع في أحد النهارات الصافية مشاهدته بوضوح، وأشار بأصبعه إلى نهاية الأفق الذي بدا قريبا رغم أنّه كان مثل نقطة مستحيلة لا يمكن الوصول إليها.

رغم قرب قلقيلية التي لا تبعد عنه أكثر من 14 كيلومترا فقط، فقد ظلّ البحرُ خارج علاقاتي الاجتماعيّة وأنشطة الترفيه والعطل الاسبوعيّة وحتى الرحلات المدرسيّة، وخارج أنشطتي الرياضيّة وجولات التنزّه ومشاهد التأمل ومشاوير الترويح عن النفس. ليس بيننا أيّ علاقة تُذكر! ولا تجمعنا أيّ رابطة لا شخصيّة ولا عاطفيّة ولا جغرافيّة. تجمعنا فقط ذكرى بعيدة تمرّ في بالي عبر مشاهد بالأبيض والأسود لزيارة عائليّة نادرة قبل اندلاع الانتفاضة الأولى وإغلاق الطرق والأبواب أمامنا. زرته برفقة العائلة يومها، ذهبنا إلى جهة الحرم، حرم سيدنا عليّ الذي يقع على الشاطئ تماما. تبلّلتُ بمائه وعانقتُ أمواجه وغرستُ أقدامي في رماله. وحقيقةً فإنّ ما أذكره الآن هو فقط مشهديْن من تلك الزيارة الثمينة، مشهد وأنا أقف على الشاطيء، ومشهد آخر وأنا أدخل الحَرَم وأصغي لصدى الأمواج بين الجدران. حدث هذا مرّة واحدة فقط، مرّة واحدة لا تُنسى، لأنّه ليس هناك ذكرى أخرى تُشابهها، لتزاحمها أو تطغى عليها أو تتداخل معها!

وأنا مثل بقيّة سكّان مدن الضفة الغربيّة الذين بقي البحرُ بالنسبة لهم حلما إلى حدّ الهوس، وبقي هاجسا يائسا، لا يثير إلا الإحساس العميق بالأسف والخسارة وضياع شيء من وجود مُفترَض. منذ صار كلّ واحد منا صاحب وجود مُجتَزَأ، فما تفقده من الجغرافيا تفقده من وجودك الشخصيّ، تفقده من جسدك ومن حياتك ومن برنامجك اليوميّ، تفقده من ذاكرتك التي تتأسس على غيابه، ومن مستقبلك حيث يبقى خارج دائرته، ومن حاضرك الفرديّ والمُشتَرك. مثلما تُمزّق الاتفاقات السياسيّة طبوغرافيا الأرض فهي أيضا تقصي أجزاء من حياتك وتعيد تشكيل المكان الذي تتحرّك في إطاره، وترسم لك واقعا يتشكّل من التضاريس المحيطة التي تمّ المُصادقة عليها، والخارجة من المعاهدات والاتفاقات التي لم تكن يوما فيها طرفاً حقيقيّا.

فقدتْ قلقيلية صلتها بالساحل نهائيّا منذ احتُلت أراضيها في عام 1948، أراضيها الممتدة في عمق السهل الساحليّ، بذا لم تَعُد في تماسٍ مع الساحل أو جزءاً منه، وانكفأت إلى الخلف، إلى أقدام الجبال والتلال، وفقدت ملامحها الساحليّة، بعد هذه القطيعة الجغرافيّة التي جرّدتها من أغلى ما تملك: الأراضي الخصبة ذات التراب الأحمر الناعم، تراب البحر الأبيض المتوسط الغنيّ بالمواد العضويّة، والصالح للزراعة لقدرته على الاحتفاظ بالماء والتهوية العالية. أراضٍ منبسطة لا تجد فيها حجرا أكبر من قبضة اليد، وتبدو للناظر مثل قطعة كعك شهيّة ممتدة باستواء وليونة.

لقد تقهقرَ سُكّانها وفلاحوها إلى الخلف، لتمهيد التلال الوعرة جهة الشرق، في عمق الضفّة الغربيّة، واستصلاح الأراضي البور وزراعتها بعد أن أصبحتْ مدينة جرداء، من بيوت مقطوعة عما حولها. والتجأ أهلها بإمكانيات بسيطة لاستصلاح هذه الأراضي الجبليّة الصعبة. فأصبحت بحكم الجغرافية السياسيّة الجديدة مدينة جبليّة تملكُ فقط إطلالة شاهقة ودائمة على أراضيها المنتزعة أمامها، أراضٍ شاسعة خضراء تبعثُ الأمل في النفس لمن حالفه الحظّ ولم يقرأ التاريخ!

الرطوبة العالية في شوارع وبيوت هذه المدينة تشيع حالة من اليُتم والفقدان، فهي ثقيلة ودائمة الحضور لاسيما في شهور الصيف، وتكاد تشعر بها في كلّ شهيق وزفير، تعرف تماما أنّ أحد أسبابها هو البحر الذي لا تراه، إنه الغائب الذي تلمسُ حضوره في تفاصيل الحياة اليوميّة. هواء مُشبَع بالماء كدليل ماديّ على حضور بحر غير متاح. كنتُ أقول لنفسي "هذه المدينة إن أخذت شيئا من البحر فهي لم تأخذ منه إلا سيّئاته"! فهي لا تتمتّع بما يمنحه البحر للسكّان القريبين منه، لكنها تعاني من وجوده! ربما لهذا السبب كَثُرتْ المسابح والبرك في المدينة تعويضا نفسيّا عما لا يُمكن تعويضه: هل هناك شيء على سطح هذه الأرض يستطيع أن يعوّض عن غياب البحر! في هذه المدينة المحاطة بالجدار والأسلاك الشائكة والبوّابات الكهربائيّة والمستوطنات والحواجز العسكريّة وأبراج المراقبة لكونها مدينة حدوديّة، وأقرب نقطة في الضفة الغربيّة إلى اسرائيل، أصبح أيّ مكان خارجها جزء من العالم الخارجي، والخروج منها شرقا باتجاه نابلس مهمة ثقيلة العبء على النفس، والذهاب غربا باتجاه الساحل مهمة عصيّة إلا إذا كنتَ من هواة التسلّل. فقدتْ تواصلها شرقا وغربا، كأنها لم تعد جزءا من أيّ شيء حولها!

تبدو لي بيّارة جدّي بالإضافة إلى عدد من البيارات القليلة المجاورة لها، أنها من الأراضي القليلة التي بقيت من السهل الساحليّ ولم تُضم إلى الخطّ الأخضر الذي يقع على بعد عدّة أمتار منها فقط. هذا الخطّ غير المرئيّ الذي يفصل بين المدن الواقعة تحت سيادة السلطة الاسرائيليّة وبين الأراضي التي تخضع للحكم العسكريّ الاسرائيلي بما فيها مناطق السلطة الفلسطينيّة. وقد يتبادر للذهن أنّ تسميته بالأخضر جاءت من حقيقة أنّه يبتلع أكثر المساحات خصوبة من فلسطين التاريخيّة، وهي الممتدة في السهل الساحليّ، لكنّ التسمية جاءت من لون القلم الأخضر الذي تمّ فيه رسم الخطّ على الخارطة في اتفاقية رودوس عام 1949. والوسيط رالف بانش صاحب هذا الرسم الذي فصل 75 قرية ومدينة عن أراضيها، والذي تمّ رسمه ليس بناءً على معرفة بالأرض أو مصلحة السكان بل اعتمادا على التحصينات العسكريّة لكل فريق من المتحاربين، قد حصل على جائزة نوبل للسلام! الوسيط الذي غيّر بجرّة قلم طوبوغرافيّة وجودك ونال بناءً على ذلك جائزة دوليّة.

الأودية والأنهار الصغيرة من جبال نابلس والقدس ستواصل نقل حمولات الطميّ والأتربة إلى أراضي السهل الساحليّ وتغذّيه بالأتربة الغنيّة كما هو عليه الأمر منذ آلاف السنيين. والطيور المقيمة والمهاجرة ستواصل التنزّه بين التضاريس شديدة التنوّع والتقارب. بينما يثابر سكّان الضفة الغربيّة على صعود التلال والجبال لإطلالة سريعة في يومٍ صافٍ على مشهد ضبابيّ للبحر، ويواصلون السباحة في بانيوهات ضيّقة وفي برك صخريّة ومسابح مرتجلة وأنهار ضائعة بين الوديان. فمن ساحل يبلغ طوله 235 كم ومساحته 3220 كم2 في فلسطين التاريخيّة لم يبقَ متراً واحداً أو مدخلاً آمناً للعبور إلى الشاطئ، والقفز في عمق الماء، حتى أنّ هذا يبدو ترفا سياسيّا، مطلبا ثانويّا لا مجال لتخيّله أصلا. بينما تشير الروايات التاريخيّة أنّ الفلسطينيين الأوائل كانوا من شعوب البحار، وأوّل مرّة ذُكر فيها اسمهم كان يُشار إلى وجودهم في مدن الساحل! تغيّر الوضع الآن، صار بعضنا على مقربة منه بمحض الصدفة وحسن الحظ، وبعضنا يحلمون به يائسين وبلا أمل، ويزورونه فقط على شواطئ دول أجنبيّة.

ننشر المادّة ضمن ملفّ «الساحل الفلسطيني»، المشترك بين جمعيّة الثقافة العربيّة وفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة ورمّان الثقافيّة، في إطار «مهرجان المدينة للثقافة» والفنون الذي تنظّمه الجمعيّة خلال هذا شهر.