فقدت معظم الأشرطة التي صورها هاني جوهرية عند اجتياح بيروت عام 1982، ما زالت هذه الصور/الوثائق في مكان ما تنتظر أن يكشف عنها، ما لم يثبت أنها أتلفت أو قُصفت، أو ربما سرقت -كما ذكر البعض- من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في حمّى اجتياح بيروت.

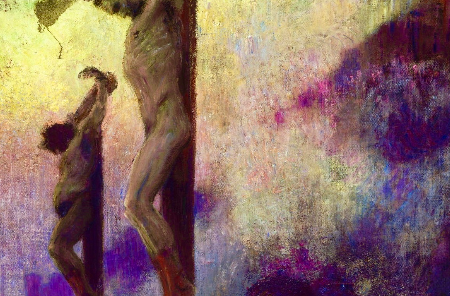

أتذكر جيداً ما الذي خطر بذهني عندما رأيت هذه الصورة لأول مرة، كان الولد الصغير في الصورة يبدو لي منهمكاً بقراءة شيء ما، ربما كان يقرأ قصيدة لإبراهيم طوقان! أو لربما كان يقلّب صفحات كتابه المدرسي بملل ويشكو لنفسه رتابة العيش! ومن جهة أخرى تظهر بندقية القنّاص في الصورة مصوّبة نحو رأس الطفل مباشرة وإلى الجهة اليسرى تحديداً، والساعة تشير إلى الرابعة عصراً… تقريباً.

يتقاسم القنّاص "صاحب الصورة“ من خلف الكواليس، والبطل داخل الصورة نفس الهواء في تلك اللحظة، ولكن يفرقهما كل شيء آخر، ويبقى وجه البطل مجهول المعالم، هو تماماً كحنظلة في رسوم ناجي العلي ينظر إلى الحقيقة ويعطي ظهره لنا، ويتركنا في غموض ما، ولكنه يمنحنا المجال لرسم ملامحه حسب ما يحلو لنا، ويبقى القنّاص مهزوماً، باستثناء أمام بعض من أصدقاءه وزملاءه من القنّاصين الذين نصّبوه بطلاً على بعض منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشر هذه الصورة على حسابه في انستغرام.

هذه الصورة تحوّلت إلى وثيقة، بمعزل عن الضحية وقاتلها، وثيقة دامغة ستبقى في مكان ما في صفحات التاريخ، وهذا ينطبق تماماً على الأفلام الوثائقية التي نصنعها، لأن نفس السؤال يتردد على أذهاننا جميعاً، لمن نصنع هذه الأفلام؟ وهل سيشاهدها الجمهور؟ هل سيتأثر بها الجمهور كما تأثرنا بها نحن صانعيها؟ لا أملك إجابة لذلك، ربما سيشاهدها البعض ويدرك محتواها الآن، أو فيما بعد، فإن كل صورة، ولقطة، أو شهادة وتسجيل صوتي يتحوّل تلقائياً إلى وثائق تشكل هذا الشريط التسجيلي أو ذاك، وسيكون هذا الشريط مرجعية تاريخية سيعود لها البعض ويشاهدها يوماً من الأيام.

إذا نظرنا إلى تاريخ الفيلم الوثائقي الفلسطيني على سبيل المثال، نجد أن هذا التاريخ بدأ في أواسط الثلاثينيات على يد شاب فلسطيني من مدينة يافا يحمل اسم إبراهيم سرحان، ولكن هذا الشاب اضطر للرحيل كغيره من الفلسطينيين عندما وقعت النكبة عام ١٩٤٨، وفقد أشرطته السينمائية في تلك الحرب وهرب بملابسه فقط.

نُسي الرجل وكأنه لم يكن ولم يعد يذكره أحد، ولكن يعود المخرج العراقي قاسم حول ليكتشفه في إحدى مخيمات اللجوء في لبنان في بداية الثمانينيات، وجد العراقي قاسم حول المخرج الفلسطيني إبراهيم سرحان شخصياً! ولكنّه لم يجد أفلامه، وبقي أول شريط صوّره إبراهيم حياً في أذهان بعض الشهود من الذّين قدّموا شهاداتهم بأنهم شاهدو شاباً يدعى إبراهيم سرحان يحمل كاميرا سينمائية كبيرة الحجم ويتابع الأمير سعود بن عبدالعزيز والحاج أمين الحسيني أثناء زيارتهم للقدس عام ١٩٣٥، وما زال هذا الشريط مفقوداً الى يومنا هذا، ولكن وقبل عدة سنوات فقط أنقذت الصدفة شريطاً آخر لسرحان، قام بتصويره عام ١٩٥٧ في الأردن ليتحوّل هذا الفيلم تلقائياً إلى وثيقة مهمة جداً تؤرخ لبداية السينما في الأردن على يد هذا اللاجئ وأيدي آخرين.

لم يتوقف الوثائقي الفلسطيني عند ذلك التاريخ، وعاد مرةً أخرى ليكتب نفسه في أواخر الستينات، على أيدي الكثير منهم مصطفى أبو علي وسلافة جادالله وهاني جوهرية وغيرهم، هؤلاء الذين تركوا خلفهم وثائق سينمائية تاريخية مهمة، وثّقت ليوميات الفدائي الفلسطيني ومعاركه، ووثّقت أيضاً لسكان المخيمات من الفلسطينيين، عندما تدقق في صور تلك الأشرطة -أو ما تبقى منها- تدرك أهميتها التاريخية والإنسانية، فهي موروث إنساني يخص العالم أجمع، وليس الفلسطينيين وحدهم وهذا ما نطلق عليه الذاكرة الجماعيّة، فالفيلم الوثائقي هو ذاكرتنا جميعاً، لذلك نصنع أفلامنا بهذه الروح، فالوثائقي عندما يخرج إلى النور لا يصبح ملك صانعه فقط، بل ملك الناس جميعاً.

تعود المأساة وتتدخل مرة أخرى في مشروع الوثائقي الفلسطيني، ولأنه يجب أن نتوقف قليلاً عند موت صانع الفيلم الوثائقي، لأنه وعند موته لا يمكن أن يكمل قصته أحد آخر، فهذا ليس فيلماً درامياً مكتوباً يستطيع أن يكمله شخص آخر، وإنما وثائقي يرويه صاحبه على طريقته الخاصّة، فلكل منّا طريقته لرواية القصة. وهذا ما حدث للمصور والمخرج هاني جوهرية، فلقد اغتالته القذائف الإسرائيلية في جنوب لبنان في نيسان من العام ١٩٧٦، ويروي شهود العيان أن الكاميرا التي كان يحملها، أصيبت بعدة شظايا أيضاً وعلبة الفيلم السينمائي التي كانت بداخلها قد اخترقتها الشظايا ودمرت محتواها، فمات هاني وماتت القصة التي كان يحاول تصويرها معه.

فقدت معظم الأشرطة التي صورها هاني جوهرية عند اجتياح بيروت عام 1982، ما زالت هذه الصور/الوثائق في مكان ما تنتظر أن يكشف عنها، ما لم يثبت أنها أتلفت أو قُصفت، أو ربما سرقت -كما ذكر البعض- من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في حمّى اجتياح بيروت.

يحمل كل شريط وثائقي مصوّر قصة ما، لها زمان ومكان محدد، قصص لبشر وأماكن مختلفة من هذا العالم، وغالباً ما يحمل الشريط قصصاً لشوارع وأشجار وحجارة شواطئ وصور وذكريات، لكل شريط قصته، ولكل قصة قنّاصها.

يتقاسم القنّاص "صاحب الصورة“ من خلف الكواليس، والبطل داخل الصورة نفس الهواء في تلك اللحظة، ولكن يفرقهما كل شيء آخر، ويبقى وجه البطل مجهول المعالم، هو تماماً كحنظلة في رسوم ناجي العلي ينظر إلى الحقيقة ويعطي ظهره لنا، ويتركنا في غموض ما، ولكنه يمنحنا المجال لرسم ملامحه حسب ما يحلو لنا، ويبقى القنّاص مهزوماً، باستثناء أمام بعض من أصدقاءه وزملاءه من القنّاصين الذين نصّبوه بطلاً على بعض منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشر هذه الصورة على حسابه في انستغرام.

هذه الصورة تحوّلت إلى وثيقة، بمعزل عن الضحية وقاتلها، وثيقة دامغة ستبقى في مكان ما في صفحات التاريخ، وهذا ينطبق تماماً على الأفلام الوثائقية التي نصنعها، لأن نفس السؤال يتردد على أذهاننا جميعاً، لمن نصنع هذه الأفلام؟ وهل سيشاهدها الجمهور؟ هل سيتأثر بها الجمهور كما تأثرنا بها نحن صانعيها؟ لا أملك إجابة لذلك، ربما سيشاهدها البعض ويدرك محتواها الآن، أو فيما بعد، فإن كل صورة، ولقطة، أو شهادة وتسجيل صوتي يتحوّل تلقائياً إلى وثائق تشكل هذا الشريط التسجيلي أو ذاك، وسيكون هذا الشريط مرجعية تاريخية سيعود لها البعض ويشاهدها يوماً من الأيام.

إذا نظرنا إلى تاريخ الفيلم الوثائقي الفلسطيني على سبيل المثال، نجد أن هذا التاريخ بدأ في أواسط الثلاثينيات على يد شاب فلسطيني من مدينة يافا يحمل اسم إبراهيم سرحان، ولكن هذا الشاب اضطر للرحيل كغيره من الفلسطينيين عندما وقعت النكبة عام ١٩٤٨، وفقد أشرطته السينمائية في تلك الحرب وهرب بملابسه فقط.

نُسي الرجل وكأنه لم يكن ولم يعد يذكره أحد، ولكن يعود المخرج العراقي قاسم حول ليكتشفه في إحدى مخيمات اللجوء في لبنان في بداية الثمانينيات، وجد العراقي قاسم حول المخرج الفلسطيني إبراهيم سرحان شخصياً! ولكنّه لم يجد أفلامه، وبقي أول شريط صوّره إبراهيم حياً في أذهان بعض الشهود من الذّين قدّموا شهاداتهم بأنهم شاهدو شاباً يدعى إبراهيم سرحان يحمل كاميرا سينمائية كبيرة الحجم ويتابع الأمير سعود بن عبدالعزيز والحاج أمين الحسيني أثناء زيارتهم للقدس عام ١٩٣٥، وما زال هذا الشريط مفقوداً الى يومنا هذا، ولكن وقبل عدة سنوات فقط أنقذت الصدفة شريطاً آخر لسرحان، قام بتصويره عام ١٩٥٧ في الأردن ليتحوّل هذا الفيلم تلقائياً إلى وثيقة مهمة جداً تؤرخ لبداية السينما في الأردن على يد هذا اللاجئ وأيدي آخرين.

لم يتوقف الوثائقي الفلسطيني عند ذلك التاريخ، وعاد مرةً أخرى ليكتب نفسه في أواخر الستينات، على أيدي الكثير منهم مصطفى أبو علي وسلافة جادالله وهاني جوهرية وغيرهم، هؤلاء الذين تركوا خلفهم وثائق سينمائية تاريخية مهمة، وثّقت ليوميات الفدائي الفلسطيني ومعاركه، ووثّقت أيضاً لسكان المخيمات من الفلسطينيين، عندما تدقق في صور تلك الأشرطة -أو ما تبقى منها- تدرك أهميتها التاريخية والإنسانية، فهي موروث إنساني يخص العالم أجمع، وليس الفلسطينيين وحدهم وهذا ما نطلق عليه الذاكرة الجماعيّة، فالفيلم الوثائقي هو ذاكرتنا جميعاً، لذلك نصنع أفلامنا بهذه الروح، فالوثائقي عندما يخرج إلى النور لا يصبح ملك صانعه فقط، بل ملك الناس جميعاً.

تعود المأساة وتتدخل مرة أخرى في مشروع الوثائقي الفلسطيني، ولأنه يجب أن نتوقف قليلاً عند موت صانع الفيلم الوثائقي، لأنه وعند موته لا يمكن أن يكمل قصته أحد آخر، فهذا ليس فيلماً درامياً مكتوباً يستطيع أن يكمله شخص آخر، وإنما وثائقي يرويه صاحبه على طريقته الخاصّة، فلكل منّا طريقته لرواية القصة. وهذا ما حدث للمصور والمخرج هاني جوهرية، فلقد اغتالته القذائف الإسرائيلية في جنوب لبنان في نيسان من العام ١٩٧٦، ويروي شهود العيان أن الكاميرا التي كان يحملها، أصيبت بعدة شظايا أيضاً وعلبة الفيلم السينمائي التي كانت بداخلها قد اخترقتها الشظايا ودمرت محتواها، فمات هاني وماتت القصة التي كان يحاول تصويرها معه.

فقدت معظم الأشرطة التي صورها هاني جوهرية عند اجتياح بيروت عام 1982، ما زالت هذه الصور/الوثائق في مكان ما تنتظر أن يكشف عنها، ما لم يثبت أنها أتلفت أو قُصفت، أو ربما سرقت -كما ذكر البعض- من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في حمّى اجتياح بيروت.

يحمل كل شريط وثائقي مصوّر قصة ما، لها زمان ومكان محدد، قصص لبشر وأماكن مختلفة من هذا العالم، وغالباً ما يحمل الشريط قصصاً لشوارع وأشجار وحجارة شواطئ وصور وذكريات، لكل شريط قصته، ولكل قصة قنّاصها.