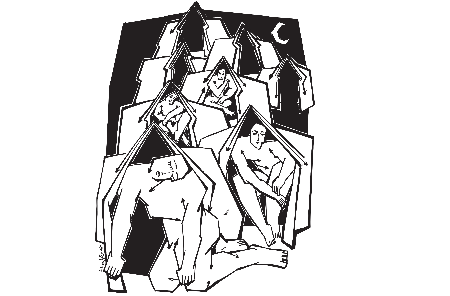

SULAFA HUJAZI . “Modern Man” series . 2017 . 19 lenticular prints . 30 × 30 cm each

عالجت سلافة حجازي فكرة التكرار بمعنييه الكمّي والأخلاقي، وعقدت ربطاً مجرّداً بين المتباعدات، فاشتقّتْ بعض مشاهدها من أيقونات الكمبيوتر في كنيسة التكنولوجيا، من ألعاب الفيديو القديمة ونوستالجيا الأتاري، مما يظهره غوغل من صور عند كتابة اسم "سوريا" في محرك البحث، كما استعادتْ فكرةَ التنكُّر بقناعٍ واقٍ أو في شكل فزّاعة ذات جلبابٍ ولحية -كناية عن داعش في عيد الهالوين. استوقفتها كذلك كلمة you الأكثر استخداماً على الإنترنت، والإنسان/الدمية الواقف في حيرته يتملّى نفقاً يدوّم ويتحلزن، وثمة ضوء يذكّر بشيمبورسكا التي كتبت إن الضوء في نهاية النفق هو عينا نمِرٍ يتأهّبُ للانقضاض، بينما تخيله بيكيت مصباحَي القطار القادم من الاتجاه المعاكس.

ثلاثينيات القرن العشرين. الهواتف معطلة في بنايات موسكو السكنية. على خشبة مسرح كبير: ساحرٌ أجنبيّ مقنّع، ومهرّجون يمتطون الدراجات وقطٌّ أسود ضخم وطفلٌ شائخُ الملامح.

يستغرب الساحر كيف غيّرت التكنولوجيا أهالي موسكو، ويتساءل إن كانوا بالمثل قد تغيّروا داخلياً. مدير المسرح يمدح التقدُّم: الترامات والسيارات والباصات والهواتف الحديثة. الجمهور المستاء يتململ ضجراً، فيسلّيهم الساحر بألعاب خفّة تبهرهم. واحدٌ منهم يجد في جيبه رزمة من ألف روبل، ثم يمطر سقف الخشبة نقوداً غزيرة يرفرف بعضها باتجاه الصالة. يهتاج الجمهور حين يشمّ نقوداً مطبوعة حديثاً، رائحة لا تضاهيها في الطيب أية رائحة، ويبدأ الشجار على لملمة النقود مع رجال الشرطة والفنانين المفلسين والمشعوذين الذين يهرعون خارجين من الكواليس.

يهدأ هذا الهيجان بأعجوبة أخرى: ينقضّ القطّ الأسود على رأس عريف الحفل وينتزعه من رقبته، بعد تسميته المشهدَ تنويماً مغناطيسياً جماعياً، وهماً، خداعاً بصرياً. يمسك الساحر بالرأس المقطوع الذي يلقي خطاباً كأنه رأس يوحنا المعمدان، ثم يطالبه الجمهور بالعفو عنه. بعد إرجاع الرأس المقطوع إلى سابق موضعه، لا يكفُّ صاحبه عن الصياح بأن يعيدوا إليه رأسه.

وفي أعجوبة أخيرة، تغصُّ الخشبة بالمرايا متحوّلةً إلى محلّ للبضائع الباريسية الفاخرة: فساتين وأحذية وحقائب جلد وقوارير عطور وجوارب حرير. يضع القط الأسود على رقبته متر القياس كالخيّاطين، ويرحّب بالمتفرجات اللواتي يبدأن بالصعود إلى المنصّة بعدما أعلن الساحر إن الشركة تبدّل مجاناً الملابسَ المستعملة. أحد المسؤولين يحتجّ على خداع الشعب، فيكشف الساحر فضيحة جنسية بينه وبين فنانة عديمة الموهبة وظّفها في المسرح. ووسط قهقهات الجمهور يختفي المحلّ وكلُّ بضائعه، وتعود الخشبة إلى فراغها المضيء وتمتلئ الصالة بالعُراة.

***

تذكرتُ هذا المشهد، المأخوذ من رواية «المعلم ومرغريتا» لميخائيل بولغاكوف، في معرض سلافة حجازي "صور متحركة 002" الذي انتهى مؤخراً في غاليري ريتش ميكس في لندن. ولأن الأعمال في هذا المعرض مطبوعة بتقنيات الطباعة العدسية المتحركة، كان الزوار الواقفون أمامها ينحنون ويتمايلون لكي يبصروا ما يتخفّى، وكأنهم لاعبون في مصارعة يابانية أو مدافعون يناورهم مهاجمٌ في مباراة كرة قدم، أو أطفال يلهون بحيوانات تظهر وتختفي في بطاقة بريدية أو مسطرة سحرية، ونحن مثلهم نرى بحسب الزاوية التي نقف فيها، بحسب بُعدنا أو قربنا، ولا نستطيع جسر تلك المسافة بين ما كنّاه وما صِرناه.

الفن ممكن بسبب جهلنا معنى العالم، وعلى الأخص معنى الألم. إنه يلاعب الرعبَ والشرّ. ما نظنه زخرفة في هذه الأعمال يتحوّل حين ندنو، وإذا تمعّنا في صور صغيرة مربّعة تتناسخ كالطوابع في الخلفيات، كأنها مقتطعة من شريط فيلم سينمائي تالف، أدركنا إن الخلفية تكرارُ صورة واحدة لشهيد سوري مكفّن ومرقّم، أو تكرار لجزء من دمشق أو من أطلال حمص، أو ظِلّ دبّابة عجلاتُها أشبه بالأزرار والبذور.

سلالم وسلالات في صحراء

في رحابة الإنترنت، في زنازين الوفرة وتخمة الحواس وفقدان المعنى، في لعنات الإسراف وانتصارات السرعة، شيّدت سلافة حجازي ديكوراً وهمياً اختارت فيه تصوير الحياد، بترجيح اللونين الأبيض والأسود، وربما توصيفاً للاشمئزاز أمام دفق الشرّ وديمومته ورتابته، وأمام تتفيه الألم بالإفراط في تصوير المتألّمين. يبدأ المعرض بطوطم الآفاتار ذي البعدين، أول تصاميم الإنسان الافتراضي، مثل شفرة بين فخذي الشبح المرسوم على الكمبيوتر، قد تذكرنا بقلق الخصاء عند الربط المتكرر بين العين والعنف، بين الجماع والموت. شخوص سلافة حجازي مطموسو الملامح؛ إنهم دمى التكنولوجيا، عراة من دون جنس، حليقون كالمعاقَبين، خاضعون كالضحايا، سجناء داخل شاشات يشبّهها أربابُ التكنولوجيا بالنوافذ. تقنياً، كل ما نراه على الشبكة العنكبوتية، ليس إلا تكراراً مهولاً للرقمين صفر وواحد، والصفر اللاتيني كاملٌ في انغلاقه كعينٍ فارغة لتمثال أو كحلقةٍ في سلاسل عبيد استرقّهم نخّاسٌ لن يعرفوه أبداً. هنا، في نهر "لِيثِهْ" الافتراضي الذي لا ينقطع جريانه، الموتى لا يتحللون، الأفكار تطفو كالقمامة في طوفان الصور، كلّ شيء يتضاعف ويتداعى ويمّحي، كلّ ما قلته قد قيل، ويا لتفاهة ما يجري لك، شيئاً في منتهى الصغر داخل هذا المتاه، هذا العالم الملغز والمبلبل الذي قد يتراءى لك تقليداً لفوضى ربّانية، مرآة للطبيعة المشوّهة والاعتباطية لكل شيء، فما هذا العالم إلا منام ربّ يهذي في الحمّى، وسيتلاشى كلُّ ما فيه حين يصحو هذا الربّ أو يُشفى.

عالجت سلافة حجازي فكرة التكرار بمعنييه الكمّي والأخلاقي، وعقدت ربطاً مجرّداً بين المتباعدات، فاشتقّتْ بعض مشاهدها من أيقونات الكمبيوتر في كنيسة التكنولوجيا، من ألعاب الفيديو القديمة ونوستالجيا الأتاري، مما يظهره غوغل من صور عند كتابة اسم "سوريا" في محرك البحث، كما استعادتْ فكرةَ التنكُّر بقناعٍ واقٍ أو في شكل فزّاعة ذات جلبابٍ ولحية -كناية عن داعش في عيد الهالوين. استوقفتها كذلك كلمة you الأكثر استخداماً على الإنترنت، والإنسان/الدمية الواقف في حيرته يتملّى نفقاً يدوّم ويتحلزن، وثمة ضوء يذكّر بشيمبورسكا التي كتبت إن الضوء في نهاية النفق هو عينا نمِرٍ يتأهّبُ للانقضاض، بينما تخيله بيكيت مصباحَي القطار القادم من الاتجاه المعاكس.

الممسوسون بالرقابة

تغذّي وسائل التواصل الاجتماعي إحساساً جديداً بالرقابة لدى الهاربين من رقابة الدكتاتوريات إلى رقابة الرأسمالية. لنفكر هنا بهواجس المنفيين الجدد ومخاوفهم من أقرانهم وغرمائهم في لندن، المدينة المزروعة بالعدد الأكبر من كاميرات المراقبة متعددة الاستخدامات، من مراكز التسوق الكبرى إلى أرصفة الشوارع والمحطات. سأختم بقصة لدراغو يانتشار لا أحسبها مترجمة إلى العربية.

تروي القصة مسيرة موظف في شركة شحن وجد نفسه بالصدفة على منصة أحد الاعتصامات المعارضة المحظورة في لوبليانا. لم ينسَ الموظف مشاعره حين تحدث أمام الكاميرا للمرة الأولى في حياته؛ لم يكن يفكر بأصحابه وعائلته ومبغضيه الذين سيرونه على الشاشة، كان يفكر بخطابات تشرشل البليغة وبدخول التاريخ. فكر بملايين العيون التي ستراه وراء عين الكاميرا المسلّطة عليه، واستحوذه لمعان العدسة. العين السحرية للكاميرا شدّته بقوة غامضة وابتلعته. بدأ حديثه بالقول "إن حقوق الإنسان هي الأهمّ، لأنها البوصلة"، وعرّج على ميثاق جنيف وعجلة التاريخ، ولأنه فكر بأن العالم أجمع يستمع إليه قرّر أن يتكلم بالإنكليزية. فور نزوله عن المنصة، بعدما شدُّوا أطراف سترته وقميصه كي ينزل عنها، ذهب إلى هاتف عمومي ليتصل بزوجته ويسألها هل رأته على التلفزيون. أجابته الزوجة بألا يعود إلى البيت أبداً. لكن سائق التاكسي تعرف إليه، وكذلك موظف الاستقبال في الفندق الذي أمضى ليلته فيه. بدأت الدعوات تتهاطل عليه، دعوات إلى مقابلات وطاولات مستديرة ومؤتمرات. رفض الانضمام إلى أي حزب قائلاً إنه لا يمثّل إلا نفسه. أنجِز عنه فيلم وثائقي عنوانه «الرجل الذي شرع بالكلام»، إذ بدأ كلامه في اللحظة المناسبة، اللحظة التاريخية التي امتدت شهوراً، غير أن فصاحته أو بالأحرى مقدرته على الحديث كانت تتعطّل ما لم تكن الكاميرا حاضرة، ولهذا بدت له المقابلات الصحفية والإذاعية عديمة المعنى. صعود نجمه لم يدُمْ. في إحدى الأماسي، جالساً وحده يتفرج على تسجيل لأحد مونولوغاته على التلفزيون، منتشياً بظهور اسمه في شريط أسفل الشاشة، نغّص عليه بهجته اتصالٌ هاتفي. طالبه المتصل بفاتورة قديمة لم يسدّدْها. ثم علم الموظف السابق في شركة الشحن إن جريدة محلية قد نشرت كاريكاتيراً يسخر منه، وفيه هذه العبارة "أولئك الذين ليس لديهم شيء يقولونه يتحدثون عادة عن حقوق الإنسان". تراجع الاهتمام به تدريجياً، وأحياناً كان بعض المصوّرين يشفقون عليه فيضعونه أمام الكاميرا من دون أن يضغطوا زرّ التسجيل، ويتركونه يتكلّم عن موادّ البناء التي تتألف منها الجسورُ الثقافية، وعجلة التاريخ والوطن وميثاق جنيف وتلوث البحيرات بالأسمدة الكيماوية. ينتهي مجده القلق القصير بإلقاء كلمةٍ خطابية أمام كاميرا مراقبة في متجر، متحدثاً عن حقوق الإنسان ومستقبل سلوفينيا، وهناك لا يتعرف إليه الحرّاس والموظفون الجدد في عالمٍ ينسى ولا تعرف تحوُّلاته أية رحمة.

يستغرب الساحر كيف غيّرت التكنولوجيا أهالي موسكو، ويتساءل إن كانوا بالمثل قد تغيّروا داخلياً. مدير المسرح يمدح التقدُّم: الترامات والسيارات والباصات والهواتف الحديثة. الجمهور المستاء يتململ ضجراً، فيسلّيهم الساحر بألعاب خفّة تبهرهم. واحدٌ منهم يجد في جيبه رزمة من ألف روبل، ثم يمطر سقف الخشبة نقوداً غزيرة يرفرف بعضها باتجاه الصالة. يهتاج الجمهور حين يشمّ نقوداً مطبوعة حديثاً، رائحة لا تضاهيها في الطيب أية رائحة، ويبدأ الشجار على لملمة النقود مع رجال الشرطة والفنانين المفلسين والمشعوذين الذين يهرعون خارجين من الكواليس.

يهدأ هذا الهيجان بأعجوبة أخرى: ينقضّ القطّ الأسود على رأس عريف الحفل وينتزعه من رقبته، بعد تسميته المشهدَ تنويماً مغناطيسياً جماعياً، وهماً، خداعاً بصرياً. يمسك الساحر بالرأس المقطوع الذي يلقي خطاباً كأنه رأس يوحنا المعمدان، ثم يطالبه الجمهور بالعفو عنه. بعد إرجاع الرأس المقطوع إلى سابق موضعه، لا يكفُّ صاحبه عن الصياح بأن يعيدوا إليه رأسه.

وفي أعجوبة أخيرة، تغصُّ الخشبة بالمرايا متحوّلةً إلى محلّ للبضائع الباريسية الفاخرة: فساتين وأحذية وحقائب جلد وقوارير عطور وجوارب حرير. يضع القط الأسود على رقبته متر القياس كالخيّاطين، ويرحّب بالمتفرجات اللواتي يبدأن بالصعود إلى المنصّة بعدما أعلن الساحر إن الشركة تبدّل مجاناً الملابسَ المستعملة. أحد المسؤولين يحتجّ على خداع الشعب، فيكشف الساحر فضيحة جنسية بينه وبين فنانة عديمة الموهبة وظّفها في المسرح. ووسط قهقهات الجمهور يختفي المحلّ وكلُّ بضائعه، وتعود الخشبة إلى فراغها المضيء وتمتلئ الصالة بالعُراة.

***

تذكرتُ هذا المشهد، المأخوذ من رواية «المعلم ومرغريتا» لميخائيل بولغاكوف، في معرض سلافة حجازي "صور متحركة 002" الذي انتهى مؤخراً في غاليري ريتش ميكس في لندن. ولأن الأعمال في هذا المعرض مطبوعة بتقنيات الطباعة العدسية المتحركة، كان الزوار الواقفون أمامها ينحنون ويتمايلون لكي يبصروا ما يتخفّى، وكأنهم لاعبون في مصارعة يابانية أو مدافعون يناورهم مهاجمٌ في مباراة كرة قدم، أو أطفال يلهون بحيوانات تظهر وتختفي في بطاقة بريدية أو مسطرة سحرية، ونحن مثلهم نرى بحسب الزاوية التي نقف فيها، بحسب بُعدنا أو قربنا، ولا نستطيع جسر تلك المسافة بين ما كنّاه وما صِرناه.

الفن ممكن بسبب جهلنا معنى العالم، وعلى الأخص معنى الألم. إنه يلاعب الرعبَ والشرّ. ما نظنه زخرفة في هذه الأعمال يتحوّل حين ندنو، وإذا تمعّنا في صور صغيرة مربّعة تتناسخ كالطوابع في الخلفيات، كأنها مقتطعة من شريط فيلم سينمائي تالف، أدركنا إن الخلفية تكرارُ صورة واحدة لشهيد سوري مكفّن ومرقّم، أو تكرار لجزء من دمشق أو من أطلال حمص، أو ظِلّ دبّابة عجلاتُها أشبه بالأزرار والبذور.

سلالم وسلالات في صحراء

في رحابة الإنترنت، في زنازين الوفرة وتخمة الحواس وفقدان المعنى، في لعنات الإسراف وانتصارات السرعة، شيّدت سلافة حجازي ديكوراً وهمياً اختارت فيه تصوير الحياد، بترجيح اللونين الأبيض والأسود، وربما توصيفاً للاشمئزاز أمام دفق الشرّ وديمومته ورتابته، وأمام تتفيه الألم بالإفراط في تصوير المتألّمين. يبدأ المعرض بطوطم الآفاتار ذي البعدين، أول تصاميم الإنسان الافتراضي، مثل شفرة بين فخذي الشبح المرسوم على الكمبيوتر، قد تذكرنا بقلق الخصاء عند الربط المتكرر بين العين والعنف، بين الجماع والموت. شخوص سلافة حجازي مطموسو الملامح؛ إنهم دمى التكنولوجيا، عراة من دون جنس، حليقون كالمعاقَبين، خاضعون كالضحايا، سجناء داخل شاشات يشبّهها أربابُ التكنولوجيا بالنوافذ. تقنياً، كل ما نراه على الشبكة العنكبوتية، ليس إلا تكراراً مهولاً للرقمين صفر وواحد، والصفر اللاتيني كاملٌ في انغلاقه كعينٍ فارغة لتمثال أو كحلقةٍ في سلاسل عبيد استرقّهم نخّاسٌ لن يعرفوه أبداً. هنا، في نهر "لِيثِهْ" الافتراضي الذي لا ينقطع جريانه، الموتى لا يتحللون، الأفكار تطفو كالقمامة في طوفان الصور، كلّ شيء يتضاعف ويتداعى ويمّحي، كلّ ما قلته قد قيل، ويا لتفاهة ما يجري لك، شيئاً في منتهى الصغر داخل هذا المتاه، هذا العالم الملغز والمبلبل الذي قد يتراءى لك تقليداً لفوضى ربّانية، مرآة للطبيعة المشوّهة والاعتباطية لكل شيء، فما هذا العالم إلا منام ربّ يهذي في الحمّى، وسيتلاشى كلُّ ما فيه حين يصحو هذا الربّ أو يُشفى.

عالجت سلافة حجازي فكرة التكرار بمعنييه الكمّي والأخلاقي، وعقدت ربطاً مجرّداً بين المتباعدات، فاشتقّتْ بعض مشاهدها من أيقونات الكمبيوتر في كنيسة التكنولوجيا، من ألعاب الفيديو القديمة ونوستالجيا الأتاري، مما يظهره غوغل من صور عند كتابة اسم "سوريا" في محرك البحث، كما استعادتْ فكرةَ التنكُّر بقناعٍ واقٍ أو في شكل فزّاعة ذات جلبابٍ ولحية -كناية عن داعش في عيد الهالوين. استوقفتها كذلك كلمة you الأكثر استخداماً على الإنترنت، والإنسان/الدمية الواقف في حيرته يتملّى نفقاً يدوّم ويتحلزن، وثمة ضوء يذكّر بشيمبورسكا التي كتبت إن الضوء في نهاية النفق هو عينا نمِرٍ يتأهّبُ للانقضاض، بينما تخيله بيكيت مصباحَي القطار القادم من الاتجاه المعاكس.

الممسوسون بالرقابة

تغذّي وسائل التواصل الاجتماعي إحساساً جديداً بالرقابة لدى الهاربين من رقابة الدكتاتوريات إلى رقابة الرأسمالية. لنفكر هنا بهواجس المنفيين الجدد ومخاوفهم من أقرانهم وغرمائهم في لندن، المدينة المزروعة بالعدد الأكبر من كاميرات المراقبة متعددة الاستخدامات، من مراكز التسوق الكبرى إلى أرصفة الشوارع والمحطات. سأختم بقصة لدراغو يانتشار لا أحسبها مترجمة إلى العربية.

تروي القصة مسيرة موظف في شركة شحن وجد نفسه بالصدفة على منصة أحد الاعتصامات المعارضة المحظورة في لوبليانا. لم ينسَ الموظف مشاعره حين تحدث أمام الكاميرا للمرة الأولى في حياته؛ لم يكن يفكر بأصحابه وعائلته ومبغضيه الذين سيرونه على الشاشة، كان يفكر بخطابات تشرشل البليغة وبدخول التاريخ. فكر بملايين العيون التي ستراه وراء عين الكاميرا المسلّطة عليه، واستحوذه لمعان العدسة. العين السحرية للكاميرا شدّته بقوة غامضة وابتلعته. بدأ حديثه بالقول "إن حقوق الإنسان هي الأهمّ، لأنها البوصلة"، وعرّج على ميثاق جنيف وعجلة التاريخ، ولأنه فكر بأن العالم أجمع يستمع إليه قرّر أن يتكلم بالإنكليزية. فور نزوله عن المنصة، بعدما شدُّوا أطراف سترته وقميصه كي ينزل عنها، ذهب إلى هاتف عمومي ليتصل بزوجته ويسألها هل رأته على التلفزيون. أجابته الزوجة بألا يعود إلى البيت أبداً. لكن سائق التاكسي تعرف إليه، وكذلك موظف الاستقبال في الفندق الذي أمضى ليلته فيه. بدأت الدعوات تتهاطل عليه، دعوات إلى مقابلات وطاولات مستديرة ومؤتمرات. رفض الانضمام إلى أي حزب قائلاً إنه لا يمثّل إلا نفسه. أنجِز عنه فيلم وثائقي عنوانه «الرجل الذي شرع بالكلام»، إذ بدأ كلامه في اللحظة المناسبة، اللحظة التاريخية التي امتدت شهوراً، غير أن فصاحته أو بالأحرى مقدرته على الحديث كانت تتعطّل ما لم تكن الكاميرا حاضرة، ولهذا بدت له المقابلات الصحفية والإذاعية عديمة المعنى. صعود نجمه لم يدُمْ. في إحدى الأماسي، جالساً وحده يتفرج على تسجيل لأحد مونولوغاته على التلفزيون، منتشياً بظهور اسمه في شريط أسفل الشاشة، نغّص عليه بهجته اتصالٌ هاتفي. طالبه المتصل بفاتورة قديمة لم يسدّدْها. ثم علم الموظف السابق في شركة الشحن إن جريدة محلية قد نشرت كاريكاتيراً يسخر منه، وفيه هذه العبارة "أولئك الذين ليس لديهم شيء يقولونه يتحدثون عادة عن حقوق الإنسان". تراجع الاهتمام به تدريجياً، وأحياناً كان بعض المصوّرين يشفقون عليه فيضعونه أمام الكاميرا من دون أن يضغطوا زرّ التسجيل، ويتركونه يتكلّم عن موادّ البناء التي تتألف منها الجسورُ الثقافية، وعجلة التاريخ والوطن وميثاق جنيف وتلوث البحيرات بالأسمدة الكيماوية. ينتهي مجده القلق القصير بإلقاء كلمةٍ خطابية أمام كاميرا مراقبة في متجر، متحدثاً عن حقوق الإنسان ومستقبل سلوفينيا، وهناك لا يتعرف إليه الحرّاس والموظفون الجدد في عالمٍ ينسى ولا تعرف تحوُّلاته أية رحمة.